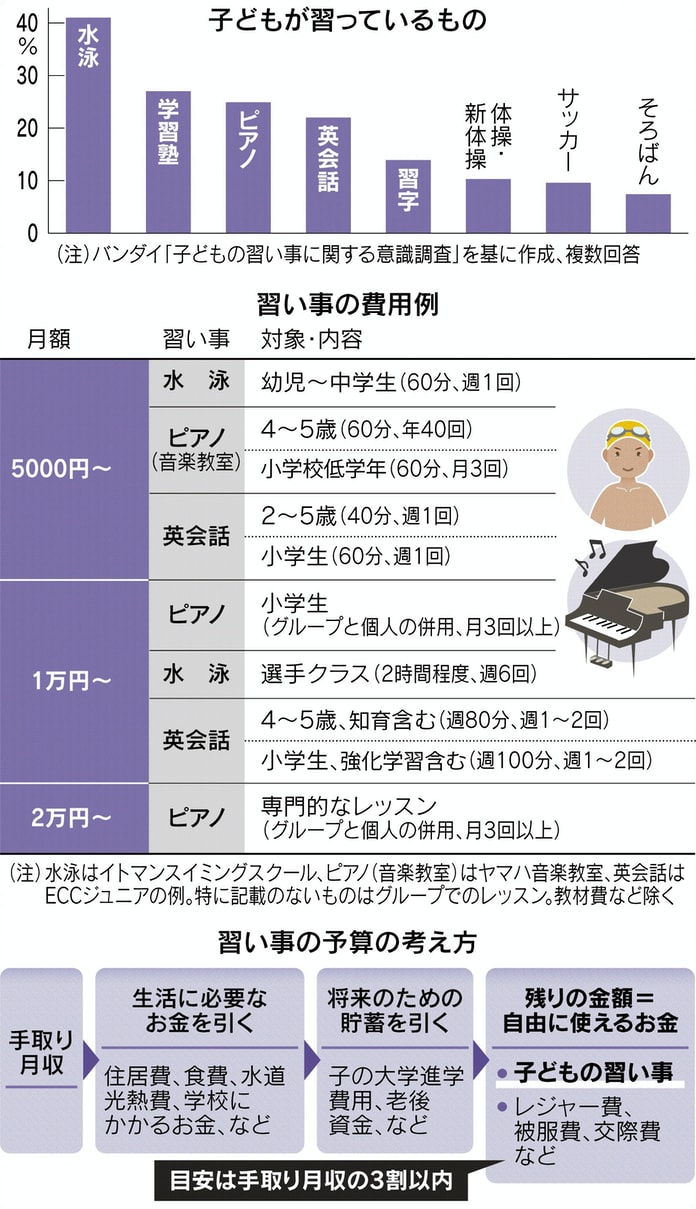

・習い事、学童保育、塾などの学校外費用が膨らみがち 就学前の幼児期が教育資金の「ため時」(2019年10月より幼児教育・保育は無償化に(所得制限なし))意識をして準備を始めるのは早ければ早いほど有利 しかし 以下のような「壁」がある

| 壁 | 特に共働き世帯が 「たまらない」理由 |

|---|---|

| 育児休業明け | ・給与の減少(職場復帰後に子どもの世話のため 短時間勤務を選択) ・「幼児教育 保育の無償化」(3歳児以降)はあるが 2歳児までは必要 |

| 小学校入学 |

・「時短勤務の適用」からはずれ 学童保育では親の帰宅が間に合わない → 民間施設の利用で費用が増える ・習い事等に費用がかさむ |

| 中学受験 | ・「中学受験をする生徒の約9割は小3の2月から3年間通う」その費用:200~250万円に及ぶ |

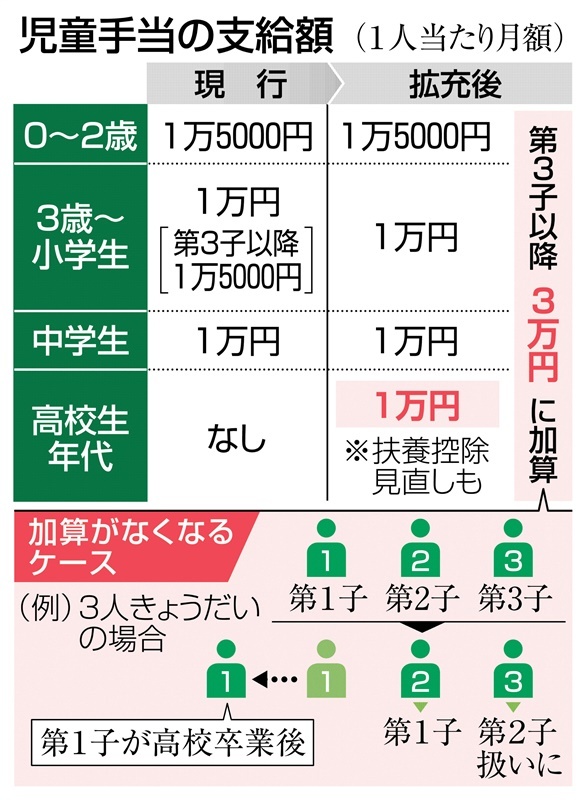

・児童手当を0歳から中学卒業まですべて積み立てれば 子供一人当たり総額200万円に(支給期間は高校生までに拡充 所得制限は撤廃 2024年10月分から適用 支給は12月分から )

(合わせて 扶養控除について 所得税は25万円(26年度から) 住民税は12万円(27年度から)に縮小される予定だったが 延期に)

・子供の教育費こそ支出を上手にコントロールして早めの準備を検討したいもの

■ 学童保育

| 学童保育 | 公的学童 | 民間学童 |

|---|---|---|

| 運営主体 | 自治体または自治体からの受託業者 | 民間企業やNPO法など人 |

| 料金の目安 | 月3000~1万円程度 | 月3万~10万円程度 |

| 利用時間 | 放課後~午後7時が全体の5割強 | 午後7時以降も可能な場合が多い |

| サービス | ・預かりが基本 ・送迎はなし |

・預かりのほか 習い事 独自プログラマなどが豊富 ・送迎ありが多い |

・公的学童クラブの待機児童数は 2024年5月時点で1万76867人 過去最高だった19年に次ぐ高水準 保育所の待機人数が17年をピークに下落に転じ

24年に 2567人まで減ったのとは対照的

・民間学童クラブは「預かり時間などの利便性が高く 就業と育児を両立させたい共働き等のニーズに合っている」と歓迎されるが・・

「民間学童」を探したり それらの預かりの時間と料金 習い事・送迎等のサービス内容の確認は 以下のサイトを

→ 「小1の壁を乗り越える!」(一般社団法人民間学童保育協会)

・ 「児童手当」「児童扶養手当」「児童育成手当」のほかにも「高等学校等就学支援金制度(高校無償化)」「高校生等奨学給付金」「高等教育無償化」等が用意されており 自治体の助成制度、高校・大学などの独自の給付金制度や授業料等の免除・減免制度も各種あります

また、足りない教育資金を準備する方法としては、奨学金、教育ローンがあります

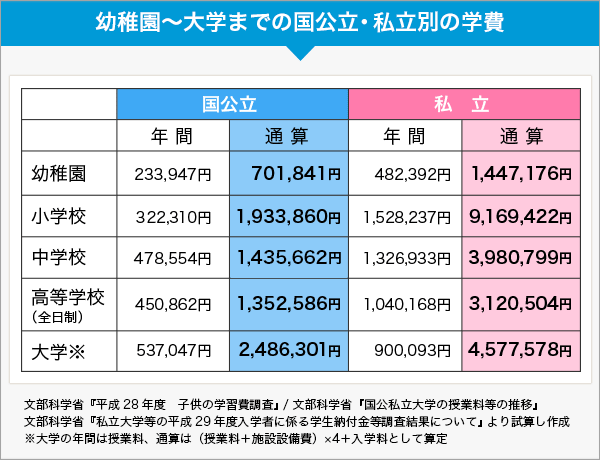

なお、自宅外から通う国立大学と自宅から通う私立大学では 生活費(1人暮らしのための家賃や生活費)を含めた全体の費用ではほぼ同じとなる

・教育資金が足りない時に役立つ制度

| 運営者・制度など(例) | 特 徴 |

|---|---|

| JASSO(日本学生支援機構)の奨学金 | 給付型と貸与型(無利子・有利子) |

| JASSO入学時特別増額貸与奨学金 | 入学時の諸費用負担を補う目的(「国の教育ローン」を受けられなかった場合のみ利用可能) |

| 自治体や民間企業の奨学金 | 給付型と貸与型 金額も様々 年収基準のないものも |

| 大学の奨学・特待生制度 | 授業料免除や奨学金給付 年収や学力基準のあるものが多い |

| 教育支援資金(社会福祉協議会) | 他の奨学金が利用できない場合のみ 無利子 |

| あしなが育英会奨学金 | 無利子 高校生以上の生徒・学生向き |

| 「国の教育ローン」(日本政策金融公庫) | ひとり親などの金利優遇も |

| 母子父子寡婦福祉資金貸付金(地方自治体) | ひとり親や親のない子どもに無利子で貸付 |

| 生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会) | 住民税非課税など低所得世帯に無利子で貸付 |

・「家計キャッシュフロー表」を作成したうえで長期的な視点で検討することが大切です 応援いたします

・こちらも参考に →

「進学にかかるお金と奨学金の話」(日本FP協会)

「児童手当制度のご案内」(内閣府)

| 「2024年度税制改正(子育て世帯に的を絞った優遇策)」(予定) |

| 控除 | 主な内容 |

|---|---|

| 扶養控除 | ・16~18歳の子がいる世帯が対象 (児童手当の支給期間は高校生までに拡充) ・所得税は25万円(26年度から) 住民税は12万円(27年度から)に縮小 ・25年度税制改正で最終決定 |

| ひとり親控除 | ・現在結婚してない人 または 夫(妻)の生死が明らかでない人で 生計を一にする子(総所得金額が48万円以下で 他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者に限る 年齢に制限はないため

扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族も含まれる))がいること ・事実婚の状態でないこと ・合計所得金額を 500万円以下から1000万円以下に緩和 ・所得税は38万円(26年度から)住民税は33万円(27年度から)拡大 ・25年度税制改正で最終決定 |

| 住宅ローン控除 | ・「夫婦どちらかが40歳未満」「19歳未満の子がいる」のどちらかの世帯が対象 ・借入限度額を維持(24年入居分) 最大5000万円 |

| 住宅リフォーム控除 | ・子育て対応リフォーム費の10%を所得税から控除 ・工事費は50万円超 控除額上限は25万円(24年4月~12月入居分) ・課税所得は2000万円以下 |

| 生命保険料控除 | ・23歳未満の扶養親族がいる世帯が対象 ・12年以降に契約した一般生命保険料の最大控除額を年4万円から6万円に拡大 ・(2026年のみ)対象となる保険料は2026年1月1日から12月31日までに支払ったもの |

| Q:「2025年度から さらに拡充される(予定)の子育て支援策」や 2026年4月1日から徴収が開始される「子ども・子育て支援金」について教えてください |

| Q:不妊治療・不育治療の保険適用・助成制度について教えてください |

| Q: 妊娠・出産するともらえるお金を教えてください |

→ 「出産なび」(厚生労働省)公開(2024年5月30日)(あなたにあった出産施設を探せるサイト)

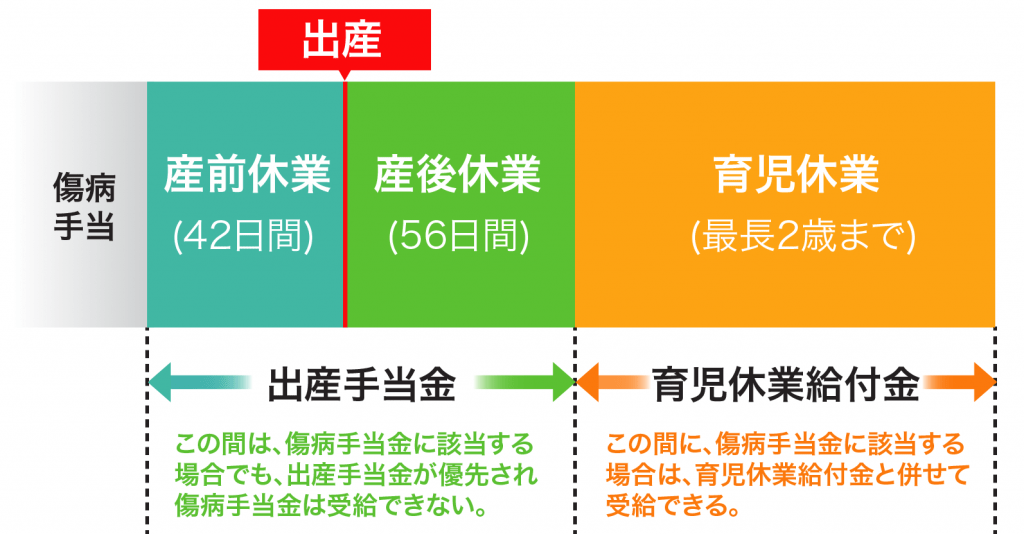

・上図出典:楽天保険

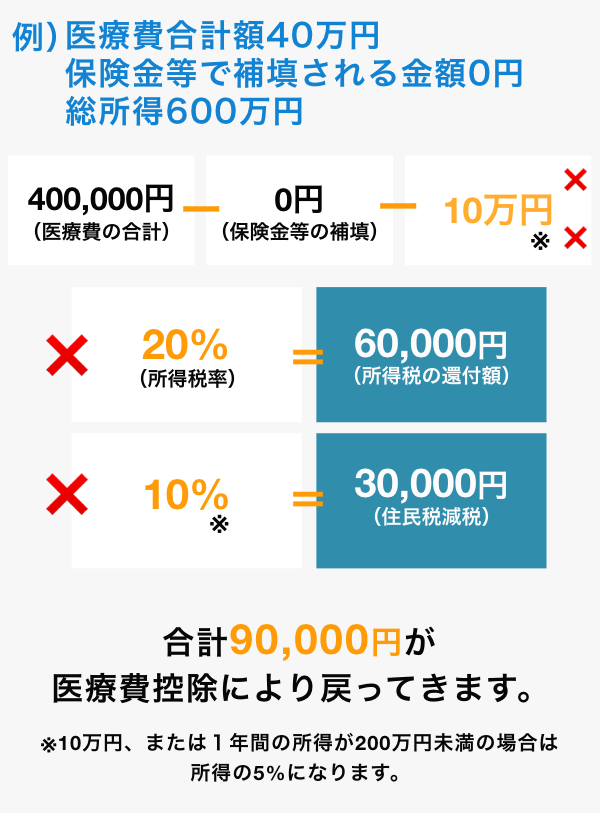

| ■ 医療費控除 |

|---|

・妊婦検診や出産などの費用の一部は控除の対象「例えば出産時の入院費 電車などで病院に通った交通費」

| ■ 所得控除 |

|---|

*配偶者控除や医療費控除によって保育園の保育料が安くなる場合がある(保育料は課税所得から算定される住民税をもとに決まるため)休業中に申請を忘れても5年前まで遡って申請可

・こちらも参考に →

「出産育児一時金について」(全国健康保険協会(協会けんぽ))

「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(ハローワーク)

「両親で育児休業を取得しましょう」(厚生労働省)

・新設された「特定親族特別控除」については

→ ブログ「097. 奨学金・学生バイト」をご覧ください

| Q:「産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料」について 会社員と自営業の違いを含めて教えてほしい また、会社員の「パパ休暇」「パパママ育休プラス制度」についても教えてほしい また 新設される「産後パパ育休」(22年10月1日~)についても教えてください |

| Q:共働きです 子を預ける費用について教えてください また「隠れ待機」とは また「こども誰でも通園制度」とは何ですか? |

・子供を持つ共働き世帯にとって 子の預け先をどう確保するかは大きな問題

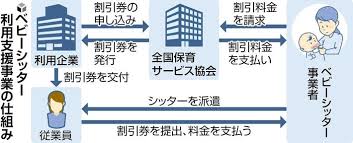

| ■ 「こども家庭庁ベビーシッター券」(旧内閣府ベビーシッター券)ベビーシッターの利用料の無償化 |

| 従業員がベビーシッターを利用した際 対象児童1人につき1日4,400円分(2,200円×2枚)までの補助があり企業負担1枚当たり70円 もしくは180円で受けられる政府主導の助成制度 令和4年度より割引券や申請手続きが電子化され 割引券の導入にともなう負担が軽くなった 1世帯が1ヶ月に利用できる上限は24枚 |

〇 幼稚園に通っている子供の場合 月11.300円までベビーシッターの利用が無償になる制度もある

→ 対象は「保育の必要性 」について市区町村の認定を受けた3~5歳の子供

「親が共働き「母親が妊娠中」などの要件のうち一つを満たし 証明書などを市区町村に提出すると認定を受けられる

■ 子供の預け先

・子供の預け先と費用の例

| 保育園 | 認可 | 2歳児で月2万1233円 3歳児から無償 |

|---|---|---|

| 同上 | 認可外 | 2歳児で月平均3万1308円 3歳児から月3万7000円まで無償 |

| 幼稚園 | 公立 | 保育料は無償 預かり保育は月1万1300円まで無償 |

| 同上 | 私立 | 保育料は月2万5700円まで 預かり保育は月1万1300円まで無償 |

| 学童 | 公立 | 3000円~1万円弱 |

| 同上 | 民間 | 4万円~5万円程度 |

| 認定こども園 | 2歳児で月平均3万円~5万円 3歳児から無償 | |

| シッター | 全国平均1時間2551円 |

■ 隠れ待機児童

保育園の利用で認可外にやむなく入所したり 働くのを当面見合わせて育休を延長したりする「隠れ待機児童」は23年4月時点で 6万6168人 学童の待機児童も5月時点で1万6825人と高水準が続く

・上記出典:東京新聞

■ ファミリーサポートセンター(各市町村で設置されている)

こんなことを依頼できる

・ 保育所までの送迎を行う

・ 保育所の開始前や終了後の子供を預かる

・ 学校の放課後や学童保育終了後、子供を預かる

・ 学校の夏休みなどに子供を預かる

・ 保護者等の病気や急用等の場合に子供を預かる

・ 冠婚葬祭や他の子供の学校行事の際、子供を預かる

・ 買い物等外出の際、子供を預かる

サポート内容やや料金に関しては市町村によって違うため お問い合わせを

■ 「こども誰でも通園制度」

国が創設を目指す「こども誰でも通園制度」は 保育所などの利用要件を緩和し親が就労していなくても時間単位などで子どもを預けられるようにする新たな通園制度

| Q:「児童手当を0歳から中学卒業まですべて積み立てれば 子供一人当たり総額約200万円に」とのことですが「児童手当」について詳しく教えてください また、「高校無償化」「高等教育無償化」についても教えてください |

・児童手当は 2024年12月分から 所得制限は撤廃され 支給期間は高校生までに拡充される(併せて 見直される予定だった扶養控除の方は先送りに)

・なお「令和2年度版 わたしたちの生活と税」(国税庁)によると公立小中高の12年間で1人あたり1140万円の税金が使われていると

| ■ 子育て世帯が利用できる支援制度一覧(年代別) |

| 対象年齢 | 支援制度 |

|---|---|

| 0 ~ 1才 | 育児休業給付金 |

| 0 ~ 15才 | 児童手当 |

| 0 ~ 18才 | 児童扶養手当 |

| 0 ~ 17才 | 自立支援医療(育成医療) |

| 0 才 ~(自治体によって異なる) | 子ども医療費助成制度 |

| 0歳 ~(自治体によって異なる) | 子育て支援パスポート |

| 0 ~ 5才 | 幼児教育・保育の無償化 |

| 小学生 ~ 中学生 | 就学援助制度 |

| 高校生 | 高等学校等就学支援金制度 |

| 高校生 | 高校生等奨学給付金 |

| 大学生 | 奨学金 |

| 「育児休業給付金」 |

雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し かつ一定の要件を満たすと受け取れる給付金

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)の支給額

→ 詳しくは ブログ「096. パパ・ママ・育児」をご覧ください

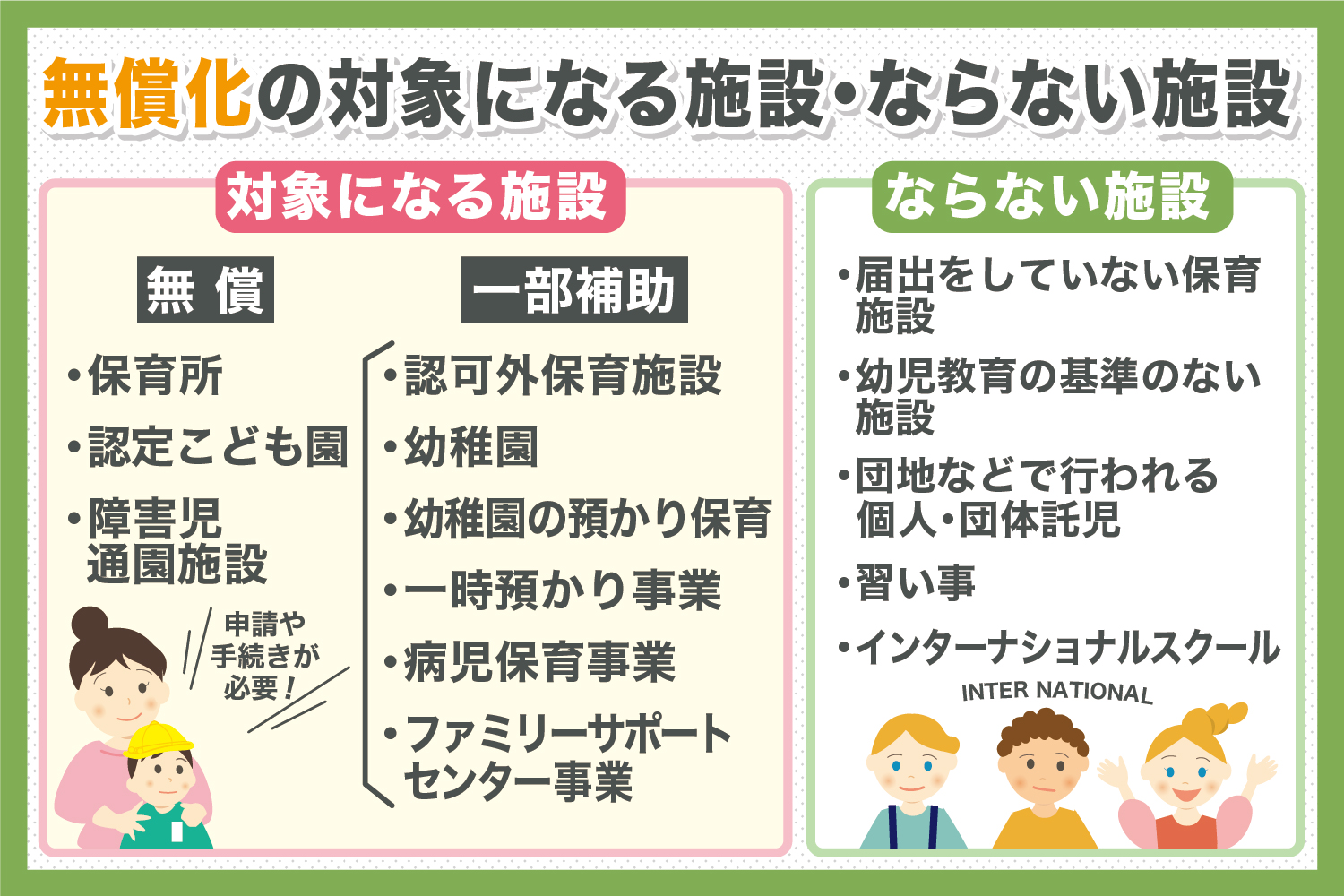

| 「幼児教育・保育の無償化」 |

(0~2歳児は住民税非課税世帯 3~5歳児は全世帯)

・こちらも参考に →

「幼児教育・保育の無償化(2019年10月スタート)」(内閣府)

| 無償化の対象(一部補助) | 無償化の対象にならない | |

|---|---|---|

| ・保育所 ・認定こども園 ・障害児通園施設 |

・認可外保健施設 ・幼稚園 ・幼稚園の預かり保育 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・ファミリーサポートセンター事業 |

・届け出をしていない保育施設 ・幼児教育の基準のない施設 ・団地などで行われる個人・団体託児 ・習い事 ・インターナショナルスクール |

| 無償化の対象(無償) | |

|---|---|

| 「児童手当」 |

・出生(0歳)~15歳(中学3年)に達してから最初の3月31日までの児童(全世帯)が対象

・2024年12月分から 所得制限は撤廃され 支給期間は高校生までに拡充(下記表)

(併せて 現在の16~18歳の子供一人につき所得税で年38万円 住民税で年33万円の扶養控除が縮小される→ 延期に)

*以下の 扶養控除の縮小は 延期に

・所得制限は 世帯ではなく受給者の所得で判断する

基本的には 子どもを監督・保護し生計を同じくしている人で「生計を維持する程度が高い人」多くは 父母のうち所得が高い人が受給者となる

・こちらも参考に →

「児童手当制度のご案内」(内閣府)

| 「児童扶養手当」 |

一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当

・支給対象者 出生(0歳)~18歳に到達して最初の3月31日までの間にある者(障害児は20歳未満まで)を監護する母 監護し かつ 生計を同じくする父または養護するもの(祖父母等)

・こちらも参考に →

「児童扶養手当について」(こども家庭庁)

| 2024年4月~支給額 | 全部支給 | 一部支給 |

|---|---|---|

| 第1子 | 45.500円 | 45.490 ~ 10.740円 |

| 第2子 (加算額) | 10.750円 | 10.740 ~ 5.380円 |

| 第3子以降(加算額)* | 6.450円 | 6.440 ~ 3.230円 |

*2024年11月分から 第2子と同額に

| 子の数 | 全部支給 所得(収入)上限(現在) | (2024年11月以降) |

|---|---|---|

| 1人 | 87万(160万) | 107万(190万) |

| 2人 | 125万円(215.7万) | 145万(244.3万) |

| 子の数 | 一部支給 所得(収入)上限(現在) | (2024年11月以降) |

| 1人 | 230万(365万) | 246万(385万) |

| 2人 | 268万(412.5万 | 284万(432.5万) |

*「児童手当」との併給可能

* 公的年金額が児童扶養手当額より低い場合 その差額分の児童扶養手当を受給できる

* 障害年金を受給しているひとり親家庭は「児童扶養手当」を受給できる

〇 「児童育成手当」

東京都独自の制度でしたが・・・各自治体にお問い合わせください

〇 「就学援助制度」

義務教育(小学校・中学校)を受けている児童・生徒が対象

低所得世帯に学用品費・通学用品費や修学旅行費 給食費などを給付 対象や内容は自治体 により異なる

| 〇 自立支援医療(育成医療) | ・心身の障害を除去・軽減するための医療について 医療費の自己負担額を軽減する(18歳未満の子について 自己負担月額を0円~10,000円に抑えることができる) ・自己負担額は所得によって異なります。 |

|---|---|

| 〇 子ども医療費助成制度 | ・公的医療保険の被保険者を対象に、子どもの医療費を助成する制 ・助成の内容や 対象となる子どもの年齢は自治体によって異なる また、自治体によっては所得制限を設けているところもある |

| 〇 子育て支援パスポート | ・自治体発行のパスポートを提示することで さまざまなサービスや特典などが受けられる ・内容や対象年齢は自治体によって異なる |

〇 「特別児童扶養手当 / 障害児福祉手当」「特別支援教育就学奨励費」「特別障害者手当」

傷害のある子向き

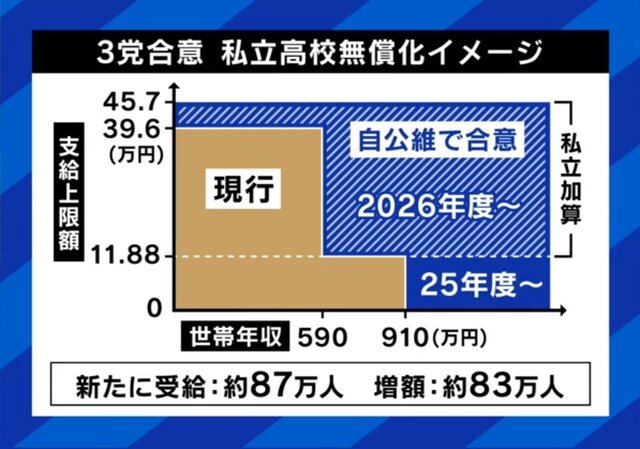

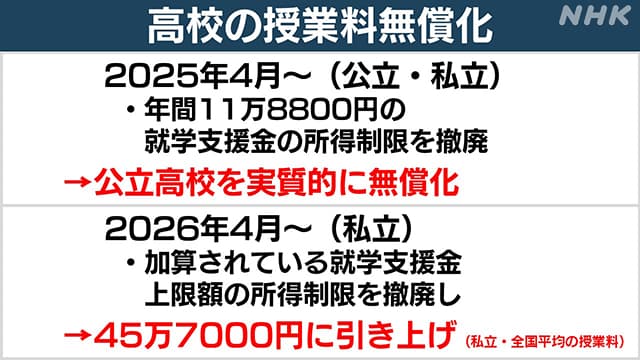

| 「高等学校等就学支援金制度」(高校無償化) |

→ (25年度改定)改定により(公立高校はもちろん)私立高校の授業料も実質無償化に(全日制高校に通う生徒の場合)

・これまでは 年収590万円未満で私立高校に通う世帯への支給額は所得に応じて3段階になっていたが一律で(所得制限なしに)39万6000円(全国の私立高校の授業料の平均水準)まで引き上げられることに

・支援金額を決定する基準は世帯の「所得」だった

・各都道府県においても 国の制度に上乗せする形で 独自の支援制度を設けているところがほとんど

● 入学金や施設整備費のような授業料以外の費用は補助の対象となっていない(完全無償化ではない)

● 支援対象となる授業料は 都道府県ごとの平均額が上限となっているケースが多い(上回っている分は 保護者の負担)

・これにより 授業料は 高校3年間で 最大137.1万円(45.7万円 X 3年間)の支援を受けられる

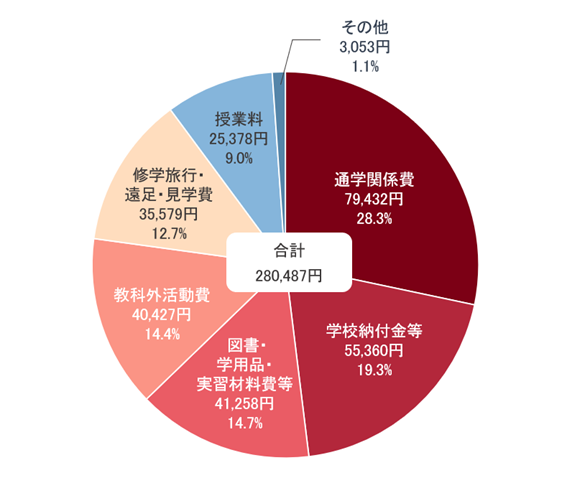

それでも(支援対象外の)学校外活動費は 私立の場合 3年間で100万円超となる 高校「無償化」といっても なお負担は重い

| 「高校生等(給付型)奨学給付金」 |

生活保護世帯や住民税非課税世帯の高校生への支援 返済は不要

| ・国の補助基準 | 課程 | 公立高校等 | 私立高校等 |

|---|---|---|---|

| 生活保護世帯(全ての子) | 全課程(通信制も) | 32.300円 | 52.600円 |

| 非課税世帯(第1子) | 全日制 | 117.100円 | 137.600円 |

| 〃 (第2子以降) | 全日制 | 143.700円 | 152.000円 |

| 非課税世帯(全ての子) | 通信制・専攻科 | 50.500円 | 52.100円 |

* 非課税世帯 年収270万円未満相当の世帯(両親の内 一方が働き 高校生 中学生の4人世帯の場合の目安)

* 第2子以降 15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

* 家計が急変して非課税相当になった世帯も対象になります また 新入生は 4~6月に一部早期支給の申請ができる場合もあります

* 国の補助基準 各都道府県において制度の詳細は異なる 詳細は お住まいの都道府県にお問合せください

* 全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等)の負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度(文部科学省)

・こちらを参考に → 「高校生等奨学給付金」 (文部科学省)

| 「高等教育無償化」 |

住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生(大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校)が対象

・こちらを参考に →

「高等教育の修学支援新制度(2020年4月スタート)」(文部科学省)

→ ブログ「097. 奨学金」をご覧ください

| ④年収600万円程度 | 多子世帯支援(扶養する子の数が3人以上) | ①区分の1/4の額 |

|---|---|---|

| 〃 | 理工農系支援(私立学校が対象) | 文系との授業料差額 |

■ 夜間制

| 授業料等減免額(上限) | 授業料(年額) | 入学金(1回限り) |

|---|---|---|

| 大学(国公立) | 267900円 | 141000 |

| 〃(私立) | 360000円 | 140000円 |

| 短期大学(国公立) | 195000円 | 84600円 |

| 〃(私立) | 360000円 | 170000円 |

| 高専(4・5年生) | 現在開講なし | 現在開講なし |

| 専門学校(国公立) | 83400円 | 35000円 |

| 〃(私立) | 390000円 | 140000円 |

□ 給付奨学金の支給額は 昼間制と同じ

| Q:「義務教育未修了者」「学齢期をすぎた義務教育未修了者」 の受け入れ先としての「夜間中学」「自主夜間中学」について教えてください |

| Q : 通信制・定時制高校について教えてください また、大学の夜間学部(二部)についても教えてください |

| Q: 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金について教えてください また、滞納する人が少なくないと聞きますがそのあたりも教えてください また、「国の教育ローン」についても教えてください |

| Q:「教育、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度」(生前贈与の特例)が、富裕層の節税封じを一段と強化しつつ期間の延長がされたとのことですが、詳しく教えてください |

| Q:教育資金の準備のためにジュニアNISAを活用とは? |

| Q:教育資金贈与信託とは? |

| Q: 未成年の子供のいるシングルマザーです 最近、離婚した元夫からの慰謝料が滞っており困っています どうしたらよいでしょうか? |

| Q:「日本の子どもの6人に1人が貧困状態」という新聞記事を目にしました どういうことですか? |

|

|

|---|

| ・(2016年4月14日)ユニセフ(国連児童基金)格差が先進国の子どもたちに与える影響を明らかにする報告書「子どもたちのための公平性」発表 日本は経済協力開発機構(OECD)およびEU加盟国41ヶ国中、格差が大きい方から8番目に |

|---|

| 日本語版では「日本の子どもの6人に1人(16.3%)が貧困状態」にある事 生活保護受給基準以下の生活をしている人が受給者の4倍いる事 また将来的に税収減・社会保障費増につながる「貧困の連鎖の実態」等が明らかに 多くの個人・団体が「子ども食堂」や「学習支援」等の支援活動に参加しているが、「圧倒的な絶望感」を持ち貧困にあえぐ子ども達は多い |

| Q: 障害を持つ子供の生活支援を行っていますが、親の私が病気や認知症、死亡してしまった場合「誰が自分の子供の面倒を見てくれるのか」と漠然とした不安や心配に襲われてしまう いまからできることはありますか?(親なきあと問題) |

□「傷害学生」

身体障害者手帳(身体障碍者)・療育手帳(知的障害者)・精神障害者保険福祉手帳(精神障害者)を有している学生また健康診断等において傷害があることが明らかになった学生(大学

短期大学 および高等専門学校に在籍する学生は 40.744人)

→「障害者差別解消法」(2016)施行を機に学校側の対応が進み 高等教育機関へ進学する学生は大きく増加した

→「障害者総合支援法」(2013)障害児・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する法律 これに基づき様々な福祉サービスが利用できる

□ 特別支援学校高等部

卒業後の就労を見据え専門的なスキルが身に付くようなカリキュラムが組まれているケースが多い

| 支援事業所 | 福祉的就労の内容 |

|---|---|

| 就労移行支援事業所 | ・福祉サービスや訓練の一環として就労する職業訓練に近い |

| 就労継続支援(A型)事業所 | ・事業所で働きながら訓練をしていく ・雇用契約があり 毎月定められた賃金が支払われる(原則的に各都道府県で定められた最低賃金) |

| 〃(B型) | ・事業所で働きながら訓練をしていく ・雇用契約がなく 福祉サービスが優先され 行った作業に対する工賃だけが支払われる |

*特別子会社 親会社が障害者雇用促進法の法定雇用率を達成するために設立した会社

□ 傷害のある子供の教育

傷害の特性上 外出や集団で学習するのは難しいため 個別指導や家庭教師 特別なトレーニングや先進的な教育で個性を伸ばそうとする保護者も多く 当然費用が高額になる

「保護者自身も学ぶ費用を確保し 知識や情報 仲間を得ることが 子供の将来に大きく関わるのですが 子供のためにできるだけのことを と熱心になるあまり

自身のライフプランまで関心が向かない保護者も少なくない」

「保護者は子供を一生面倒見ないと」 と囲い込んでしまいがち

「子供は自立を望む1人の人間なんだ」と

「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「特別障害者手当」「経過的福祉手当」等について

・こちらを参考に →

「特別児童扶養手当・特別障害者手当等について」(厚生労働省)

「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」(厚生労働省)

「障害年金」については→Q&A「年金」のページにて

□「特定贈与信託」等

「特定贈与信託」「福祉型信託(家族信託)」や「任意後見制度」等については

→ こちらを参考に「障害者と税」(国税庁)

→ Q&A「社会保障」のページにて

→ ブログ「087. 家族と信託」もご覧ください

→ 「公益社団法人 家庭問題情報センター」というサイトもあります

| Q :子供が大きくなり ケガが心配です 公的支援が充実しているとされていますが 教えてください |

■ 子供のケガの治療費に対応する主な制度

| 場面 | 自治体の医療費助成 | 災害共済給付制度 | スポーツ安全保険 |

|---|---|---|---|

| 授業中や休み時間 | 〇 | 〇 | × |

| 登下校中 | 〇 | 〇 | × |

| 部活動 | 〇 | 〇 | × |

| 帰宅後 | 〇 | × | × |

| 学校外のスポーツ団体 | 〇 | × | 〇 |

■ 災害共済給付制度とスポーツ安全保険の概要

| 名称(運営者) | 災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター) | スポーツ安全保険(スポーツ安全協会) |

|---|---|---|

| 対象 | 幼稚園 小学校 中学校 高校など | スポーツ少年団 学童保育など |

| 契約手続き | 学校を通じて加入 | 所属する団体を通じて加入 |

| 掛け金(年額) | 400~500円程度(小中学校) | 800円(所属団体での活動) |

| 給付例 | 治療費が5000円以上の時に総額の4 割 |

入院1日につき4000円(同上) |

■ 自転車保険は2つの補償で構成

| 保険の種類 | 傷害保険 | 個人賠償責任保険 |

|---|---|---|

| 内容 | 本人のケガの治療費を補償 | 他人にケガをさせるなどの賠償費用を補償 |

| 補償が重なる例 | 自治体の医療費助成など | 火災保険・自動車保険の特約 |