101. 彼岸・成仏

・いろいろなタイプのお墓がある

| 種類 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|

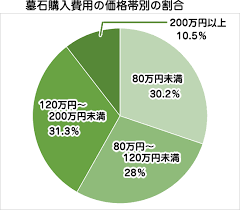

| 一般墓 | 100万~300万円 | ・いわゆる「〇〇家の墓」区画を占有 墓石・工事代、永代使用料(土地使用権)などで高額になりやすい 以下の4種類に分けられる ・寺院墓地:各宗派のお寺が運営管理する墓地 原則的に檀家になる必要あり 護持会費(お寺を管理維持・運営していくための費用)が必要 寄付やお布施の支払いがあり高額になることも ・公営墓地:地方自治体が運営管理する墓地 宗教不問 居住者限定など 利用条件が厳しいことも ・民営墓地:主に宗教法人が運営管理する墓地 多くは宗教不問 ・個人墓地:個人名義の墓地 |

| 永代供養墓 | 5万~50万円 | ・お寺や霊園の管理者が「永代的に」遺骨の管理や供養をしてくれる ・他人と一緒に入る合肥墓が中心 遺骨が混ざる「合葬」タイプは数万円から 一式料金を納めれば管理費は不要 |

| 納骨堂(永代供養) | 20万~150万円 | ・大半が屋内施設に遺骨を納める(共有参拝スペースでお参りする「棚型」)他に 直接参拝式のロッカー型や自動搬送型など ・寺院の格式や地域で費用は様々(一般墓より高くなることも) ・一定期間が過ぎると 他人の遺骨と合祀されるのが一般的 |

| 樹木葬(永代供養) | 10万~100万円 | ・墓石の代わりに樹木を墓標にするか 樹木の周囲などの草木や花を植えた区画に埋葬する 1人30万円前後が一般的 ・一定期間が過ぎると個別型の納骨スタイルでも 他人の遺骨と合祀されるのが一般的 |

| 散骨 |

5万~40万円 | ・パウダー状にした遺骨を海や山などに撒く(自治体によっては条例で散骨エリアの制限がある) |

| 手元供養 | ・遺骨を小分けにして手元に置くか 装飾品などに加工する | |

| 宇宙葬 | 30万円~120万円前後 (ロケットに遺灰を何グラム乗せるかによる) |

・「月面供養」(120万円~)遺灰を納めたカプセルをロケットに搭載して月に送り 月面に安置(着陸機の一部として)いつでも月を見上げてお墓詣りができる ・「流れ星供養」(30万円~)遺灰を納めたカプセルを 人工衛星に乗せて打ち上げる 打ち上げられた人工衛星は、地球を数日〜数年周回した後 流れ星となり大気圏に突入し燃え尽きる ・ロケットや人工衛星の打ち上げスケジュールによるので時間がかかる場合がある ・宇宙葬に使われる遺骨・遺灰は数グラムでごく一部 残りの遺骨・遺灰は別の方法での供養が必要 |

|

|

|---|

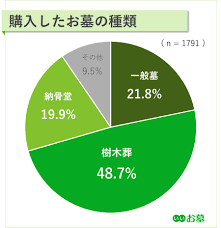

・最近は永代供養が増えている

|

|

| 永代供養(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など) |

|---|

| ・お寺や霊園の管理者が遺骨の管理・供養を行ってくれる ・一番人気は「樹木葬」(大部分は「公園型」「庭園型」) ・経営主体別(管理者別)に分けると次の3つ「公営墓地」「寺院墓地」「民間墓地」 ・そのため 承継者がいなくても無縁仏にならない ・一般的なお墓よりも費用を抑えられる ・以下のような場合にお勧め |

| 1. お墓の承継者がいない 2. お墓の維持・管理が困難 3. 子孫にお墓のことで迷惑をかけたくない 4. 遠方にあるお墓を近くに移したい 5. 墓じまいを検討している 6. 将来にわたって無縁仏にならずに供養してもらいたい 7. お墓や菩提寺がない 8. 承継者のいない親族の納骨場所に困っている 9. 宗派の問題からお墓に入ることが出来ない |

| 彼岸とは 春分・秋分を中日とし 前後各3日を合わせた各7日間 最初の日を「彼岸の入り」最後の日を「彼岸明け」と呼ぶ 俗に 中日に先祖に感謝し 残る6日は「悟りの境地」(すなわち彼岸)に達するのに必要な6つの徳目(修行)「六波羅蜜」(布施(ふせ)・持戒(じかい)・忍辱(にんにく)・精進(しょうじん)・禅定(ぜんじょう)・智慧(ちえ)の6つ)を1日に1つずつ修める日とされている *波羅蜜(はらみつ サンスクリット語: पारमिता、Pāramitā、 パーラミターを音写した語)到彼岸(とうひがん)、度(ど)、波羅蜜多(はらみった)などとも訳す(Wikipediaより) |

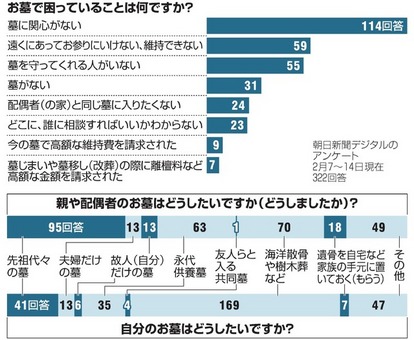

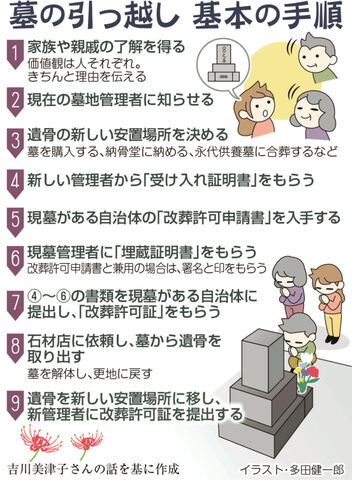

・「墓じまい」(改葬)件数は 年々増えている

・上記出典:朝日新聞デジタル

墓じまいの費用の目安

| ・お墓の撤去費用 | 1㎡当たり10~15万円程度 |

| ・閉眼供養(魂抜き)・開眼供養 | 各3~5万円(寺院と要相談) |

| ・檀家だった場合の離壇料 | 10万円~(高額な離壇料を請求される場合も) |

| ・改葬先にかかる費用 |

改葬先のタイプによる |

| ・墓じまいの行政手続き費用 | 3000円程度(代行業者に依頼した場合は5~15万円程度) |

| ・墓じまいのメリット |

|---|

| 〇 改葬先が永代供養であれば 管理者が永代的に遺骨の管理・供養を行ってくれる 〇 自分世代で墓じまいをすることで (承継者がいなくても)お墓の無縁化を防止できる 〇 お墓を放置している という精神的負担から解放される 〇 管理費・寄付・お布施等 お墓に関する出費が抑えられる(永代供養の場合) 〇 今後 子孫への負担を解消できる 〇 改葬先によっては お参りしやすくなる 〇 お寺や地域との煩わしい付き合いが無くなる 〇 お墓じまいを機に お付き合いの無い 又は薄いご親戚との関係も清算できる |

| ・墓じまいのデメリット |

| ● 墓じまいをする費用が思った以上にかかる ● 親族と揉める可能性がある(お付き合いの少ないご親戚間で後々トラブルになる) ● 多額の離檀料を要求されるなどトラブルになる場合がある ● 改葬許可申請書に印鑑を押してくれない 閉眼供養をしてくれないなど トラブルになる場合がある(特に地方では 過疎化が進み檀家が減り続け それこそ死活問題とされる) ● 一度合祀(合葬)すると 何かあった場合でも遺骨を還してもらえない ● 先祖代々のお墓がなくなってしまい 個別に手を合わせる場所がなく ルーツを感じづらい ● 永代供養にしたことは良かったが 墓じまいとの兼ね合い等でいささか急いで決めてしまった もう少しじっくりと改葬先を 決めてもよかった ● 先祖が代々祀ってきた墓石を処分することへの罪悪感を覚えて精神的に負担を感じる ● 改葬許可を取得せずにお墓じまいを行い 次のご納骨先でご遺骨が受け入れてもらえない(このようなことが少なくない) ● 地域の風習などを無視してお墓じまいを行い 墓地の管理責任者との間でトラブルになったり お隣の墓地の方とトラブルになったりする危険性がある |

・上記出典:河北新報

(広い意味で 墓などにまつわる 思い出の地・話題スポットは多く 尽きない 「楼蘭の美女」等遺跡から発掘されるミイラ 即身仏 とにかくデカいピラミッド

そしてツタンカーメン 各地の古墳 一般の立ち入りが許されない「天皇陵」 十字架が延々と並ぶ無名戦士の墓 カタコンベ 世界各地の虐殺記念館 古代中国の巨大墳墓 外人墓地 特筆すべきタージマハル いろいろな有名人の墓 「たらいから

たらいにうつる ちんぷんかん」・・・

これらにまつわる話題はまた 別の機会に・・現在のウクライナの映像を目の当たりにし 怒りと衝撃とで筆が進みません

自分がどんな墓を希望するか 新しいタイプの墓を選ぶのか そんな場合は 事前に亡くなった後に 主に供養することになる子供など家族と話し合うことが大切「供養する側の気持ちや事情も考えたい」自分の希望を遺言に記す事も大切だが

遺言を開封するのは葬儀や納骨後になる場合が多いため なかなか希望通りには行かない そういう時は 生前に「死後事務委任契約」などを結ぶことも一案

「誰にでも人生は一度しかない」これは決まっている事です 長いかもしれないし短いかもしれない これは誰にもわからない しかし 死を迎えた時 その遺体は

誰でもが願うように 静かに埋葬される状況であって欲しい そして 静かに供養ができる状況であってほしい

しかし「月面供養」は 何かよいですなァ 月を見上げて手を合わせる しわとしわを合わせて幸せェ)

・家族が亡くなった後の手続き

| 期日 | 手続き等 |

|---|---|

| 死亡 当日 |

●「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る(病院か警察) ・右半分が死亡の日時や原因(担当の医師が)記入された死亡診断書 ・左半分が「死亡届」(遺族らが記入)(A3判の1枚の用紙にセットになっている) ・コピーを5毎ほど取っておく(複数の手続きで必要) ・事故死や孤独死などの場合は「死体検案書」となる ●葬儀社を決める |

| ~7日程度 通夜 告別式 火葬 |

●「死亡届」提出(必ず7日以内)「火葬許可申請書」も同時に市区町村に提出(印鑑・身分証明書が必要) ●「埋火葬許可証」の取得 ・「埋火葬許可証」に火葬場の「火葬済み」の認印をもらい 火葬 ●「埋葬許可証」を受け取る(火葬後に骨壺と一緒に返却される) ● 葬儀の費用や病院での費用の精算 ・支払いに故人の死亡保険金を充てるなら 早めに保険会社に連絡 ・生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合 遺産分割協議中でも被相続人名義の預貯金の一部(預金額 X 1/3 X 法定相続分 1金融機関当たり150万円が上限)払戻し可能に また調停中でも裁判所が認めた分は換金可能(法改正により) |

| ~14日程度 生活関連の手続き |

●「世帯主変更届」提出(故人が世帯主で遺族が2人以上いるなら届け出 世帯主の印鑑・加入しているなら「国民健康保険証」が必要) ●「健康保険の資格喪失届」「介護保険の資格喪失届」提出 ・各保険組合に「保険証」の返却 ・「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」「介護保険」の「保険証」の返却(14日以内) ・「世帯主変更届」(該当する場合)と同時に市区町村に提出 身分証明書が必要) ・「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」では 被保険者が死亡すると「葬祭費」が また 「社会保険」の場合は「埋葬料」(被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」が支給される(どれも5万円 葬儀の領収書や会葬礼状などが必要「健康保険資格喪失」が支給条件 申請は 2年以内) ・本人の死後でも「高額介護サービス費」と「高額療養費」で戻ってくるお金は 家族(相続人)がもらえる ただし 申請書は「介護」の場合は3ヶ月後 「療養」の場合は2ヶ月後に 自治体から送ってくる 戻ってくるお金は相続財産に(申請は 2年以内) ●「年金受給権者死亡届」提出(年金事務所・年金相談センターへ) ・故人の年金証書、戸籍謄本、住民票の写し、預金通帳が必要 ・混雑している場合が多い 「ねんきんダイヤル」に電話相談すれば 郵送で手続きできるケースもある ・厚生年金は10日以内 国民年金は14日以内 ・マイナンバーが紐ついている場合 死亡届を出した時点で自動的に受給停止に ●「未支給年金」の請求「死亡の前月分、当月分」の年金が振り込み前であれば 生計を同じくしていた3親等内の親族が受け取れる(時効は5年) |

| (速やかに) | ●「運転免許証」の返却(死亡届、戸籍謄本の写しが必要) ●「公共料金関連」の解約や名義変更(電気・ガス・水道・電話等) ●「死亡保険金」の請求(時効は3年) ・受取人が指定されている保険金は 遺産分割の対象とならない ・保険料を払っていたのが 故人の場合も「法定相続人の数× 500万円」までは相続税非課税 ●「団体信用生命保険」の請求(時効は3年) ・住宅ローンで 加入していたら ・団信弁済届、登記申請書、死亡診断書の写し等が必要 ●「遺言書の検認」 ・親が遺言を残しているのか 生前に確認しておくとよい ・「自筆証書遺言書保管制度」(法務局において保管)を利用していれば、家庭裁判所の検認は不要(公正証書遺言の場合は必要ない) ・申立書、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)等が必要 ●「法定相続情報証明制度」の利用 ・「法定相続情報一覧図」に 法務局で認証文を付けてもらう ・相続関連の手続きの戸籍関連の書類一式の代わりになる ●「相続人」「相続財産」の調査 ・「相続人の確定」は 故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書)から ・「相続財産」は 預金通帳/キャッシュカード、不動産の権利証、固定資産税の納付通知書、銀行/証券会社からの郵便物、故人の自宅(貴金属等)で確認 ・親の生前に「財産目録」を残しておくと 手続きがスムーズに ・デジタル遺産も忘れずに確認する ・詳しくは → Q&A 「相続・贈与」をご覧ください |

| 四十九日 納骨 |

|

| 3ヶ月以内 | ●「相続放棄申述書」の提出 ・「マイナスの遺産が多い」などの場合 故人の居住地の家庭裁判所に提出 ・「相続財産の調査」がしっかりと終わっていないと 放棄した後に 多額の財産が見つかり損をすることも ・「相続放棄」は撤回できない また 3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄しなかった場合は相続することを承認したとみなされる |

| 4ヶ月以内 | ● 「準確定申告」 ・死亡者が自営業者だった 年間2.000万円以上の給与収入があった 不動産を売却したなど 一定の条件に当てはまる場合に相続人が行う |

| 10ヶ月以内 相続 |

●「遺産分割協議書」の作成 ・相続人が1人でも参加しないと無効に ・相続人全員が実印を押し 印鑑証明書の添付が必要 ●「預貯金・有価証券の相続届」 ・銀行 証券会社などで故人の口座を解約し 相続人の口座に払い戻しをする ●「不動産の相続登記」 ・法務局で「所有権移転登記」を申請 権利証(登記識別情報)が発行される ●「相続税の申告・納付」 ・遺産総額から 基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を引いて税額を計算 申告は税務署で 納付は金融機関などで ・後から 払い過ぎが分かった場合 還付を受けるための「相続税の更正の請求」は 申告期限から5年以内に |

| 2年以内 | ●「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」の申請 ●「高額介護サービス費」と「高額療養費」で戻ってくるお金の申請 ●「死亡一時金」の申請 |

| 3年以内 | ● 不動産の相続登記(新たに制度化) |

| 5年以内 | ●「遺族年金」や「寡婦年金」の申請 ●「相続税の更正の請求」 ●「還付申告」 |

| その他 期限なし |

●「復氏届」提出 ・配偶者が亡くなった後 旧姓に戻したい場合は届け出る(市区町村に) ・「復氏届」によって 旧姓に戻るのは本人だけ ●「姻族関係終了届」提出(死後離婚) ・配偶者の死亡後も 親族との姻族関係は続く 終了させたい場合は届け出る必要がある(市区町村に)その際 親族の同意は不要 ・姻族関係が終了すると 例えば義理の父母の扶養義務が無くなる ・受け取り始めた遺族年金は「死後離婚」しても原則 もらい続けることができる ただし 再婚したら権利を失う(事実婚も一緒) |

■ 亡くなった人の確定申告等の概要

| 名称 | 準確定申告 | 還付申告 |

|---|---|---|

| 所得税の取り扱い | 納税 | 還付 |

| 確定申告義務 | 義務 | 任意 |

| 申告期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 相続発生年の翌年の1月1日から5年以内 |

| 注意点 | 期限内に申告しなかった場合 青色申告特別控除の55万円や65万円の適用を受けることができず 10万円となる | 確定申告の期限は5年以内だが 還付金は相続財産となるため 速やかに申告する必要がある |

| 相続税への影響 | 被相続人に係る納付税額で相続人等が負担した額は債務控除として相続財産から控除 | 被相続人に係る還付金額は相続財産に計上 |

〇「成仏」とは 煩悩が消えて悟りを開いた状態のことで 現世に未練を残さず仏になるという意味 仏教用語(成仏への捉え方は宗派によって異なる)

〇 「昇天」とは 死を間接的に表現する語 本来の表記は「召天」キリスト教用語で イエス・キリストが復活の40日後に天に昇っていったという出来事

〇 「ミーラージュ」とは 元来は〈はしご〉を意味する語 イスラム教用語 後には特に〈ムハンマドの昇天〉の意に用いられるようになった

| 葬儀 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 一般葬 | ・通夜と葬儀・告別式 ・知人や職場の人など幅広く参列 |

150万円前後 |

| 家族葬 | ・通夜と葬儀・告別式 ・近親者のみ参列 |

100万円前後 |

| 一日葬 | ・通夜はなし ・告別式で1日のみ |

50万円前後 |

| 直葬 | ・通夜や告別式はなし ・火葬のみ |

30万円前後 |

→ 「いい葬儀」(鎌倉親書)もご覧ください

| ① 医学的な死 | 心拍 呼吸が止まり 臨床的に生命反応がない状態 まだ蘇生の可能性がある |

|---|---|

| ② 脳死 | 臓器提供の同意がある場合のみ 脳死を人の死と認める(人の死と認めるかは 国によって異なる) |

| ③ 生物学的な死 | 全身の細胞が不可逆的に機能停止した状態 すべての臓器が停止し 生命現象が消失する |

| ④ 法的な死 | 医師が死亡を確認し 死亡診断書を作成した時点で確定 社会的・行政的に「人の死」と認められる段階 |

(合掌)

2025年12月01日