096. パパ・ママ・育児

| ● 25年度から(4月01日~ さらに子育て支援策が 拡充された) ・「出生後休業支援給付」の創設 育児休業給付金を賃金80%へ引き上げ(一定期間の実質手取り10割相当に(育休期間は社会保険料が免除され 給付金は非課税 このため合計給付率が80%なら 手取り額では休業前とほぼ同じになる) 両親がともに14日以上育児休業を取得した場合(男性が子の出生後8週間以内 女性が産後休業後8週間以内に なお 配偶者が雇用保険の被保険者ではない場合やひとり親家庭の場合は除外 母親だけが単独で休業すると給付率67%(手取り8割相当)の育児休業給付金のみ 父親の休業により 支援給付金が上乗せとなる)最長で28日間育児休業給付に13%上乗せをして 手取り収入が減らないようにする)(産後パパ育休などを14日以上取得すると給付率が上がる仕組みに)(25年4月から) ・「育児時短就業給付」の創設(賃金の最大10%に相当する給付金を給付)2歳未満の子どもを養育する目的で時短勤務を選択した場合の賃金の減少を補うための給付制度(女性だけが時短勤務を選択してキャリア形成に男女差が生じることがないように 男性も給付の対象になる)(25年4月から) ・「子の看護等休暇」(25年4月から)これまでは 子が病気などで看護が必要な時でないと利用できなかったが(1年度において5日(子が2名以上の場合は10日)) → 就学前から小学校3年生まで延長 → 学級閉鎖 入園(入学)式 卒園式でも取得可能に → 勤続6ヶ月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止(除外できない) ・「柔軟な働き方を実現するための措置」(25年10月から) → 事業主は「3才以上小学校入学前」の子を養育する労働者に対し ①始業時刻の変更 ②テレワーク(月10日以上)③保育施設の設置運営・ベビーシッターの手配と費用負担 ④養育両立支援休暇(年10日以上)⑤短時間勤務制度から2つ以上を講ずる必要 ・「個別の周知と意向聴取」(25年10月から) → 子が3才の誕生日1ヶ月前になるまでの一年間で面談等 3歳以降も利用できる支援策説明 制度利用の意向確認 ・「こども誰でも通園制度」親の就労の有無にかかわらず保育施設が利用可能に(26年4月から) ・障害児・医療的ケア児などの支援体制強化 ・「児童手当の拡充」(・所得制限撤廃 ・支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長 ・第3子以降の支給額を月3万円に増額 ・併せて 扶養控除も見直される)(24年10月分から適用 支給は同年12月から) ・保育士の配置基準の改善・処遇改善 保育士1人が見る4~5歳児のい人数を減らせるように 運営費の加算措置を創設 人件費の引き上げ ・放課後児童クラブの職員配置の改善 常勤の放課後児童支援員を2人以上配置した場合の補助を創設 ・児童扶養手当の拡充 満額受給できる年収を190万円未満 一部受給は385万円に緩和 第3子以降の加算増額 ・ 子供が1才になるまで 親の国民年金保険料の免除(2026年10月より) ・「妊婦のための支援給付」妊娠・出産時に10万円相当の給付を制度化(25年4月から) |

| 短時間勤務制度(*) | 育児時短就業給付 | |

|---|---|---|

| 子どもの年齢 | 原則3歳未満(25年10月以降 会社が選択した場合 小学校就学時まで) | 2歳未満 |

| 契約上の勤務時間 | 原則1日6時間 | 時短就業前より1週間当たりの労働時間を少しでも短縮 |

(*)法令上の規定 会社によって子どもの年齢の引き上げや6時間以外の労働時間の設定をする場合もある

| 「改正育児・介護休業法」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律) |

|---|

| 「育児休業制度」は労働者の性別を問わず適用され 原則として 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者が希望する期間の育児休業を取得できる(例外あり 育児休業制度が導入されている職場の場合) |

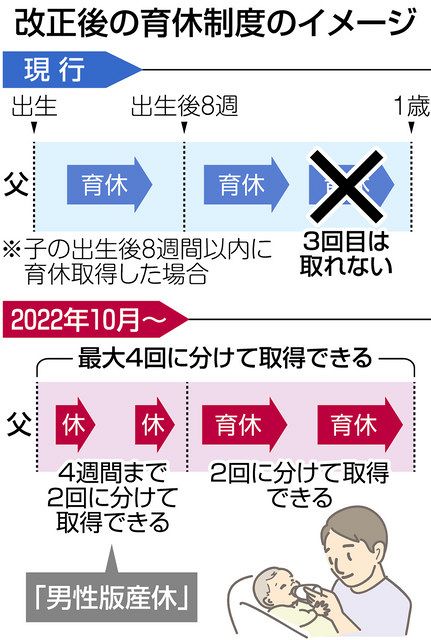

| 〇 有期雇用の従業員の育休取得は「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件があったが廃止される 要件は「子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみに(労使協定で1年未満の従業員を除外することは可能) 〇 男女を問わず1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようになる「産後パパ育休」と併用すれば 男性は1歳までに計4回の育休取得が可能に |

| 企業には ●本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た社員に育休制度を個別に知らせることを義務付け ● 育休制度を知らせた対象者の取得意向を確認することを義務付け ● 従業員1001人以上の企業に育休取得率の公表を義務付け(2023年4月~) |

| ・(2022年10月01日)「産後パパ育休」(出生時育児休業)創設と「(通常の)育児休業の分割取得」の導入 パパの育休は 最大4回に分けて取得OKに |

| 産後パパ育休 (22年10月01日~) |

育休制度(22年10月01日~) | |

|---|---|---|

| 対象期間 取得可能日数 |

・子の出生後8週間以内に 最大4週間(28日)まで取得可能 ・育休とは別に取得可能 |

・原則子が1歳(最長2歳(*1))までの1年間(365日または366日(*2)) |

| 申出期間 | 原則 育児休業開始の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能(始めにまとめて申し出ることが必要) | 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出) |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能(上限あり) | 原則就業不可(一時的・臨時的に就労できる場合も) |

| 1歳以降の延長 | 育休開始日を柔軟化 | |

| 1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能(*3) |

| ・(通常の)育休制度(22年10月1日~) |

| (*1)保育所等(認可外保育施設は除く)に入所できない 配偶者の死亡・負傷・疾病・障害 離婚等の特別な事情がある場合は 対象期間をまず「1歳半まで」延長

さらに「2歳まで」再延長することが可能 1歳6ヶ月まで延長の場合:延長期間の初日に育児休業を開始する必要あり 妻のみ 夫のみ 夫婦共に 夫婦交代での取得が可能 2歳まで再延長の場合:再延長期間の初日に育児休業を開始する必要あり 妻のみ 夫のみ 夫婦共に 夫婦交代での取得が可能 夫婦交代で取得する場合は 両者の育児休業の間に空白期間がないようにする(重複は可能) パパ・ママ育休プラスの取得中に 保育所が見つからない等の場合 育休の延長事由となるが 当面の延長は1歳6ヶ月到達日まで その開始日は 通常の「1歳の誕生日」ではなく 「パパ・ママ育休プラスの終了予定日の翌日」となる (*2)産後パパ育休を取得した場合 または産後休業を取得した場合は それらを合算した日数 (*3)1歳以降の育児休業の分割取得:特別な事情がある場合は 1歳6ヶ月または 2歳までの育児休業の再取得が可能に 特別な事情とは 例えば 第1子の育児休業中に第2子が生まれ 産後休業が始まったことで第1子の育児休業が終了したものの 産後休業中に第2子が死亡したというような状況 |

| ・産後パパ育休(出生時育児休業)(22年10月1日~) |

| 対象労働者 | 〇 労働者(日雇労働者を除く) ・産後休業中の労働者(=女性)は除かれるため 主に男性が対象 ただし 養育する子が養子等の場合は女性も対象に ・配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能 〇 有期雇用労働者(契約社員 派遣労働者など)は 対象期間の翌日から6ヶ月後までに労働契約期間が満了し 更新されないことが明らかでないものに限る 〇 労使協定により次の労働者を対象外にできる ①入社1年未満の労働者 ②申出日から8週間以内に雇用関係の終了が明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

|---|---|

| 対象期間・取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで ・出産予定日前に子が出生 → 対象期間の起算日は出生日 ・出産予定日後に子が出生 → 対象期間の起算日は出産予定日 |

| 回数 | 分割して2回まで ・初回にまとめて申出が必要 後から申出があった場合 事業主は拒否できる |

| 申出期間 | 原則 育児休業開始の2週間前まで ・雇用環境整備などについて 法を上回る取り組みを労使協定で定めている場合は 1ヶ月前までとすることも可能 ・出産予定日前に子が出生した時の場合は 1週間前まで |

| 休業中の就労 | 原則 就業不可 ただし 労使協定を締結した場合に限り 労働者が合意した範囲で可能(就業日数等の上限あり) |

・育児休業に関する主な改正点(2022)

| 改正点(施行日) | 概要 |

|---|---|

| ① 個別の周知・意向確認の義務化(4月1日) | 妊娠・出産等の申出をした労働者に対し 事業主は育児休業等について個別に周知し 取得の意向を確認する必要がある |

| ② 雇用環境の整備の義務化(4月1日) | 育児休業等の申出が円滑に行われるよう 事業主は所定の措置を講じなければならない |

| ③ 有期雇用労働者の取得要件の緩和(4月1日) | 要件が「子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみに |

| ④ 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設(10月1日) | 育児休業とは別に 子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回取得可能 |

| ⑤ 育児休業の分割取得(10月1日) | 子が1歳までの育児休業は分割して2回取得可能 出生時育児休業(産後パパ育休)とは別に取得できる |

| ⑥ 育児休業開始日の柔軟化(10月1日) | 1歳以降の育児休業期間の途中で 夫婦で育児休業が交替取得可能 |

| ⑦ 社会保険料免除要件の変更(10月1日) | 月末をまたがない育児休業については要件を緩和 賞与月の育児休業については要件を厳格化 |

| ⑧ 育児休業取得状況の公表の義務化(2023年4月1日) | 常時雇用労働者1000人超の事業主は 育児休業等の取得状況を年1回公表する義務がある |

| Q:「産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料」について 会社員と自営業の違いを含めて教えてほしい また、会社員の「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス制度」についても教えてほしい また 新設の「出生時育児休業制度(産後パパ育休)(改正育児・介護休業法22年10月1日~)についても教えてください |

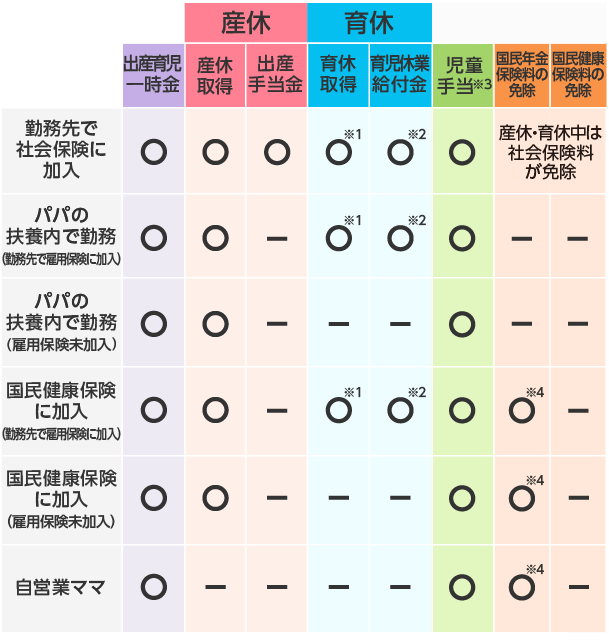

| 妊娠・出産するともらえるお金等 |

|---|

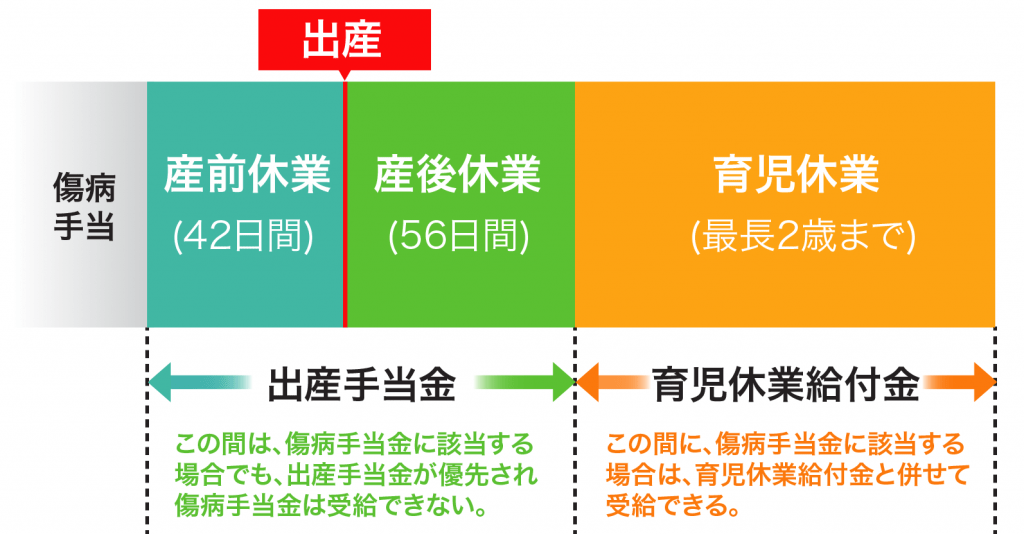

| ①「妊婦検診費用の助成」:一般的には、妊娠が分かった場合お住まいの市区町村の役所に「妊娠届出書」を提出し、「妊婦検診審査受診表(検診クーポン)」付きの「母子手帳」を受け取る 14回分が助成される(全市区町村で可 内容や上限額は自治体ごとに異なる) ②「出産手当金」(健康保険に加入する会社員 給料の約3分の2 出産の日(あるいは 出産予定日)の42日前(多胎妊娠の場合98日前)から出産翌日以降56日まで取得できる産前産後休業で休んだ日数分支給(出産が予定日より遅れた場合 遅れた日数分も加算して産前の出産手当金として支給される) 出産の数か月後にまとめて支給されるのが一般的) ③「出産育児一時金」妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したとき、一児につき42万円が健康保険より支給される(2023年4月より50万円に)多胎児の場合は その人数分 早産、流産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給対象)ただし、妊娠22週未満での出産、または産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は「40万8000円」 いったん出産費用を支払ってから「出産育児一時金」を受け取るのが原則だが 健康保険の「直接支払制度」や「受け取り代理制度」を利用すれば 直接医療機関に支払われ 建て替える必要はない また 健康保険の「出産費貸付制度」を利用すれば「出産育児一時金」の8割相当額まで無利子で借りられる(出産費用につい 「正常分娩」の費用の保険適用を検討し26年度までに決定するとされている) ④「傷病手当金」 ⑤「高額療養費」 出産の際「異常分娩」 (・重度のつわりで出産前に入院/検査 ・切迫早産・帝王切開が必要と判断された ・逆子などで吸引による分娩 流産 妊娠中毒症等)と医師が判断すると 入院費や手術代 薬代など必要な医療行為が保険対象になる(通常分娩より自己負担額が少なくなることも) ⑥「産婦検診の費用補助」産後間もない女性の心身の健康のための検診への費用補助 全国的に広がっている ⑦「医療費控除」検診や出産費用の自己負担分 通院にかかった交通費は 所得税や住民税の医療費控除の対象に ⑧「出産・子育て応援交付金」(こども家庭庁)(2023年1月~)妊娠の届出時と出生の届出時にそれぞれ5万円 合計10万円を住んでいる市区町村から給付 また 自治体独自で「出産祝い金」として5万~10万円が支給されることも ⑨「育児休業」「育児休業給付金」 ⑩「出生時育児休業(産後パパ育休)」「 出生時育児休業給付金」 ⑪「産前産後の保険料免除制度」(国民年金保険料・国民健康保険料、厚生年金保険料と健康保険料共)、「育児期間中の保険料の免除制度」(厚生年金保険料と健康保険料のみ) ・⑨⑩⑪ については → ブログ「096. パパ・ママ育児」をご覧ください ⑫「子の看護休暇」 休業制度以外に休暇制度として「子の看護休暇」(年5日 対象の子どもが2人以上の場合は10日)と「介護休暇」(年5日 対象家族が2人以上の場合は10日) いずれも 半日単位 時間単位での取得が可能になっており 利便性が高まっている(「育児・介護休業法」) ⑬「所定外労働」等の制限 労働時間関係として 所定外労働(就業規則等で定められた時間を超える労働)の制限、時間外労働(労働基準法で定められた時間を超える労働)の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置が定められている(「育児・介護休業法」) ⑭「幼児教育・保育の無償化」:(出生(0歳)~2歳児は住民税非課税世帯 3~5歳児は全世帯) ⑮「児童手当」:出生(0歳)~15歳(中学3年)に達してから最初の3月31日までの児童が対象(年収約1200万円以上の人がいる世帯に対する児童手当の特例給付は2022年10月に廃止)(2024年10月分から適用 所得制限は撤廃 支給は12月分から 所得制限は撤廃され 支給期間は高校生までに拡充)(合わせて 見直される予定だった扶養控除の方は先送りに) ⑯「子の医療費助成」子のための医療費の全額又は一部(医療機関等の窓口で支払う自己負担分)を自治体が負担する(多くの市区町村) ⑰「雇用保険料」は勤務先から給与をもらっていなければ負担はない 「所得税」出産手当金や育児休業給付は非課税 ほかに所得がなければ「所得税」は発生しない 「住民税」は前年の所得にかかるため 発生する |

| 〇 自治体独自のひとり親世帯向けの支援制度が整っている自治体もある(制度の有無や名称、内容は自治体によって異なる) ・児童育成手当 ・ひとり親家族等医療費助成制度 ・ひとり親家庭住宅手当 |

・上図出典:楽天保険

※1 育休取得の要件を満たしている必要があります

※2 育児休業給付金の受給要件を満たしている必要があります

※3 児童手当を受給する人の所得が所得制限を超えている場合は、児童手当の特例給付(5,000円/月)の受給になります。ただし、2022年10月の児童手当支給分から、両親どちらか一方の所得が一定額に到達すると、特例給付5,000円の受給が廃止となりました。

| 産前産後休業期間 | 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間 |

|---|---|

| 育児休業期間 | 「産後休業期間」(産後8週間以内)の終了後 その翌日から子どもが1歳となる前日まで (子が1歳以降の休業については 子が1歳に達する日前までの育児休業とは別に取得可能(*)) |

(*)保育所などの施設に子どもを預けられない・配偶者が死亡 負傷 疾病等により養育困難 などの理由で仕事に復帰できないときは 支給期間を 1歳から1歳6ヶ月まで、1歳6ヵ月から最大2歳まで延長することが可能(1歳の時点で、2歳までの延長を求めることはできない)

| パパ休暇 | 〇 「産後パパ育休」の新設に伴い 廃止 |

|---|---|

| パパママ育休プラス | 〇 夫婦で育児休業を取得する場合 原則 子が1歳までの休業可能期間が 子が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分はパパ(ママ)の延長分)まで延長できる(保育園に預けられないなど、仕事に復帰できない理由は必要ないが本人の育児休業の取り方について次の要件をすべて満たす必要がある) ① 本人の配偶者(事実婚の相手も含む ただし 事実婚の場合 本人は子を認知している必要がある)が 子の1歳到達日以前において育児休業(産後パパ育休を含む)をしている ② 本人の育児休業開始予定日が 子の1歳の誕生日以前である ③ 本人の育児休業開始予定日が 配偶者がしている育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降である 〇 2人合わせて 1歳2ヶ月まで 67%給付(育児休業給付金)を受けられる |

| A:2019年4月から国民年金の第一号被保険者について「産前産後の保険料免除制度」が始まったが 厚生年金保険料と健康保険料には設けられている「育児期間中の保険料の免除」はならず 国民年金保険料・国民健康保険料とも免除されず納付しなければならない(なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われる) |

|---|

| (免除制度) | 国民 年金・保険(と介護保険料) | 厚生 年金・保険(と介護保険料) |

|---|---|---|

| 産前産後の保険料免除制度(*) | 〇 | 〇 |

| 育児期間中の保険料の免除制度 | × | 〇 (**) |

(*)国民年金の第一号被保険者の「産前産後期間」

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間(なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができる)

・子供が1才になるまで 親の国民年金保険料の免除(2026年10月より)

・出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産された方を含む)

(**)22年10月~ 月末時点の取得だけでなく 月中でも2週間以上の取得で対象に(賞与保険料免除は1ヶ月超の取得者に限定)

(**)子育てをしながら働き続けていると 法的には子が3歳になるまでの間 認められている短時間勤務などで報酬が下がることがある(そうなると、将来受け取れる老齢年金が減ってしまう)

このため 3歳未満の子を養育中の人で養育期間中の報酬が養育を始める前の月より下がった場合 一定の条件を満たした期間については養育を始めた前の月の標準報酬月額が適用される(下がる前の給料を基に年金額を計算する「養育特例」)

| ●「出産手当金」や「育児休業給付金」(現在の180日間賃金の 67%)だけでは収入は下がる しかし 「手取り」で考えると当初の180日(約半年)では

(以下の理由で)減額幅はそれほど大きくはない(手取りは 8割相当と言われる) ・いずれの給付も「所得税」は非課税 ほかに所得がなければ「所得税」は発生しない ・「雇用保険料」は勤務先から給与をもらっていなければ負担はない ・ 健康保険や社会保険料などが免除となる(免除を受けても将来受け取る年金額などで不利になることはない) |

・「こども・子育て支援金」児童手当拡充などの財源確保のため公的医療保険料に上乗せする「子ども・子育て支援金」の徴収は2026年4月1日から開始される(徴収総額を 6000億円から順次引き上げ 28年度に1兆円とする)

| Q : 妊娠・出産するともらえるお金等を教えてください |

| Q:「育児休業給付」、新設の「出生後休業支援給付金」について詳しく教えて欲しい |

・育児休業期間中は 雇用保険から給付金が支給される

| 育児休業給付金 | 出生時育児休業給付金 | |

|---|---|---|

| 対象となる育児休業 | 育児休業(パパ・ママ育休プラス 育児休業の延長 再延長を含む) | 産後パパ育休 |

| 休業対象期間 | 原則 子の出生日~1歳(場合によって1歳2ヶ月 1歳6ヶ月 2歳)到達日まで | 子の出生日~8週(56日)間 |

| 休業取得可能日数(最大) | 原則 1年(場合によって 1年6ヶ月 2年) | 4週(28日)間 |

| 休業前の雇用保険の被保険者期間 | (*1) | (*1) |

| 休業期間中の就業可能日数 | 1ヶ月(休業開始日から起算)に10日以下(10日超の場合は就業時間が80時間以下) | 最大10日間以下(10日超の場合は就業時間が80時間以下) |

| 有期労働者への追加要件 | 子が1歳6ヶ月(場合によっては2歳)までの間に労働契約の満了や不更新が明らかでないこと | 産後8週間の翌日~6ヶ月までの間に 労働契約の満了や不更新が明らかでないこと |

| 給付金支給額 | (休業開始時賃金日額×支給日数)× 67%(50% *3) | (休業開始時賃金日額×支給日数)× 67% |

(*1)休業開始日前の2年間(*2)に 賃金支払い基礎日数が11日以上(11日未満の場合は就業時間80時間以上)の月が12ヶ月以上

(*2)育児休業開始日前2年間に 疾病や負傷など やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができない期間があった場合は

その期間を2年に加算できる(合計で最長4年間)

(*3)育児休業開始から181日以降の場合は 50% なお 実際の支給額は 育児休業中に仕事をした日数により変わり 賃金の80%以上が支払われると給付金は支給されない

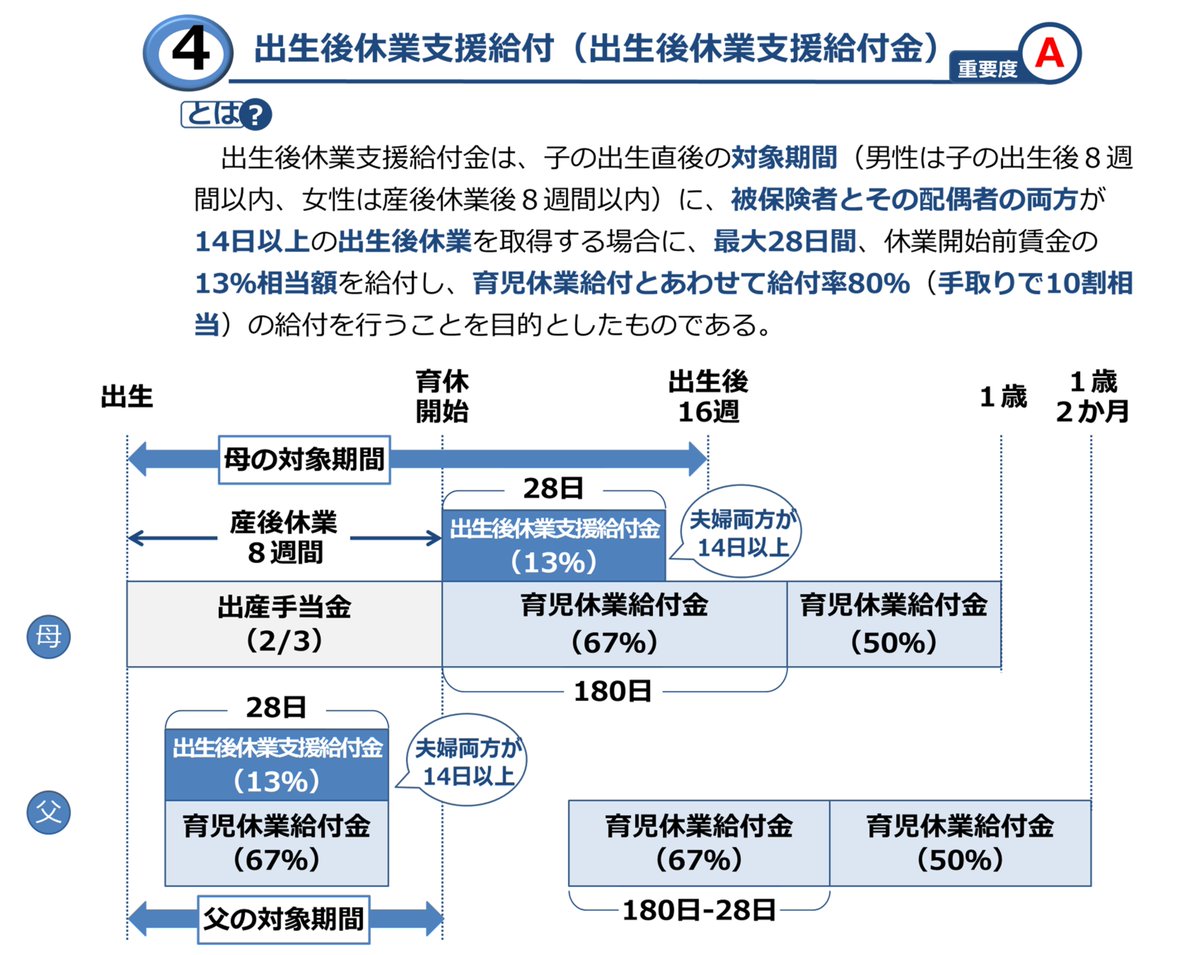

〇 上記2つの育児休業給付に加えて「出生後休業支援給付金」の創設(2025年4月)

子の出生後8週間以内(男性は子の出生後8週間以内 女性は産後休業後8週間以内)に 本人と配偶者が共に14日以上育児休業を取得した場合 最長で28日間

育児休業給付に13%上乗せをして 賃金80%へ引き上げ(一定期間の実質手取り10割相当に(育休期間は社会保険料が免除され 給付金は非課税 このため合計給付率が80%なら

手取り額では休業前とほぼ同じになる)

| 育児休業給付の補助率 | |

|---|---|

| ~28日間(両親とも取得なら) | 休業前賃金の80%(社会保険料の免除などで 手取りは100%) |

| 29~180日間 | 67% |

| 181日間~ | 50% |

・こちらも参考に →

「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(ハローワーク)

「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)

「育児休業等給付について」(厚生労働省)

| 〇〇 改善 |

22年度 | 24年度 |

|---|---|---|

| 保育士の給与 | 1.2%↑ | 10.7%↑ |

| 男性の育休取得率 | 17.1% | 30.1%(23年度) |

| ●● 悪化 |

22年度 | 24年度 |

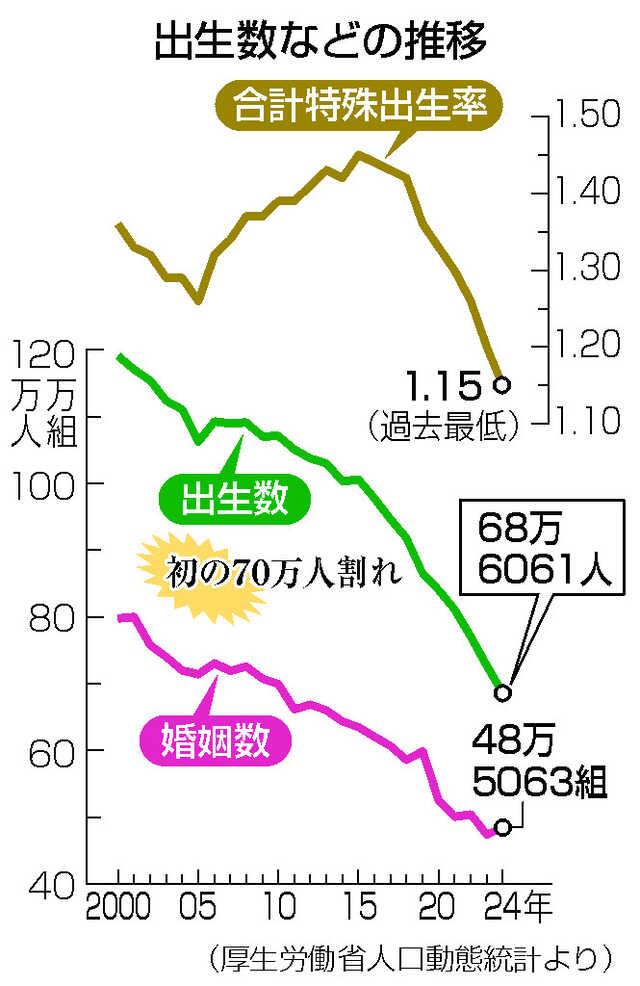

| 出生数 | 77万人 | 68.6万人 |

| 婚姻数 | 50.4万組 | 48.5万組 |

| 合計特殊出生率 | 1.26 | 1.15 |

・上記出典:NHK

*合計特殊出生率(1人の女性(15~49歳)が生涯に産む見込みの子どもの数 1.15で過去最低)は 既婚者に限ると 1.9とされる(出生数が減るのは婚姻数が減ったからに尽きると)

(親を思う・子を思う・世に在る子を思う いずれ その子も 親を思う・子を思う・・・う~ん)

2025年9月29日