021. ~ 030.

022. go home

023. Summertime

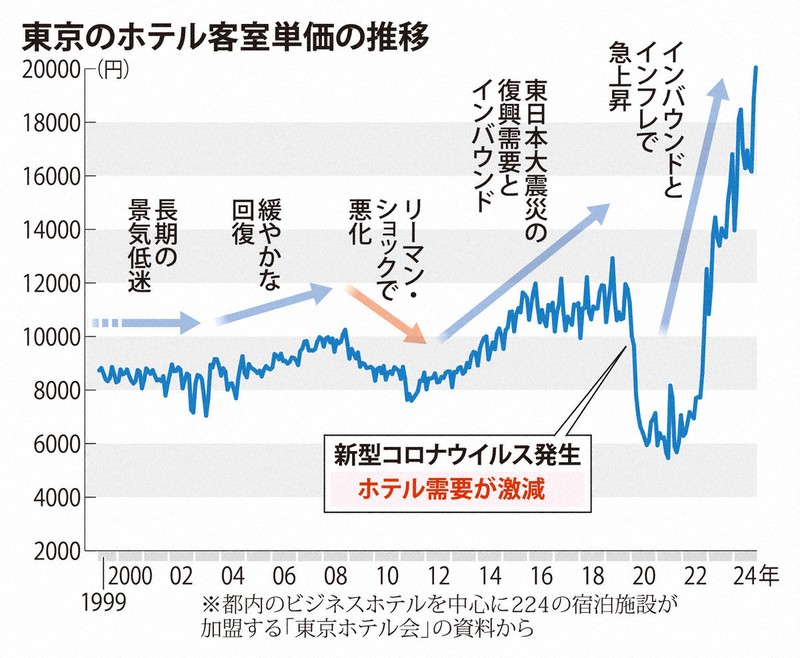

024. ホテル代高騰

025.

026.

027.

028.

029.

030.

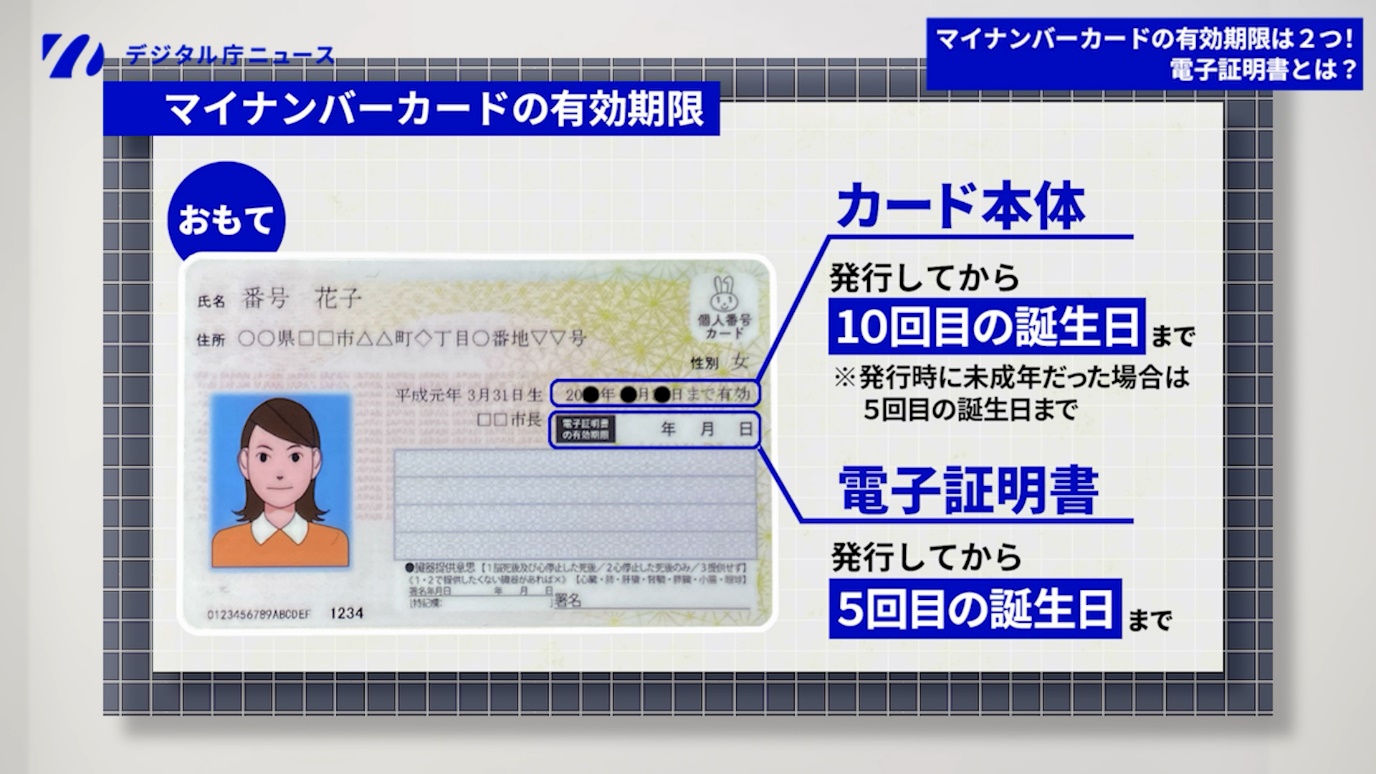

021. マイナカード

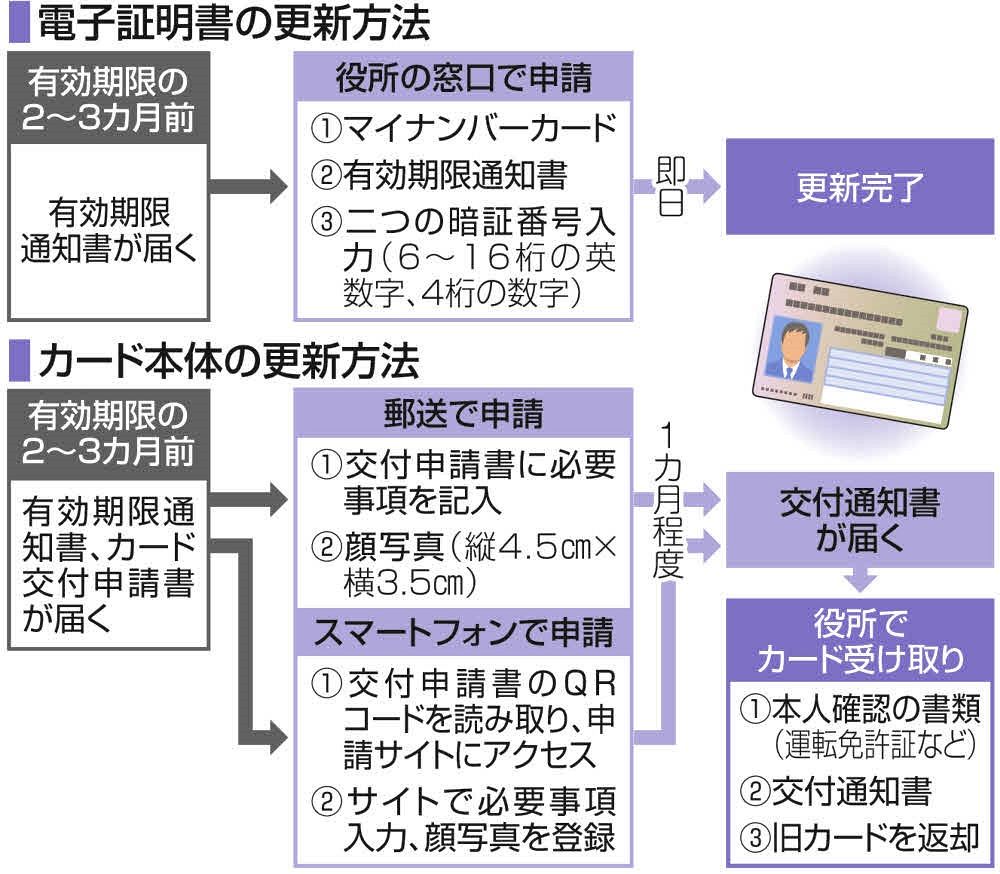

| 〇 マイナカード(国内在住者が持つ12桁のマイナンバー、顔写真、氏名などが載ったプラスチック製のカード 取得は任意 「紛失時の手続きは 基本的にクレジットカードと同様」)は 顔写真付きの身分証明書であり また 電子証明書の機能をもつ(書面で契約をするときの印鑑証明に相当するもの) |

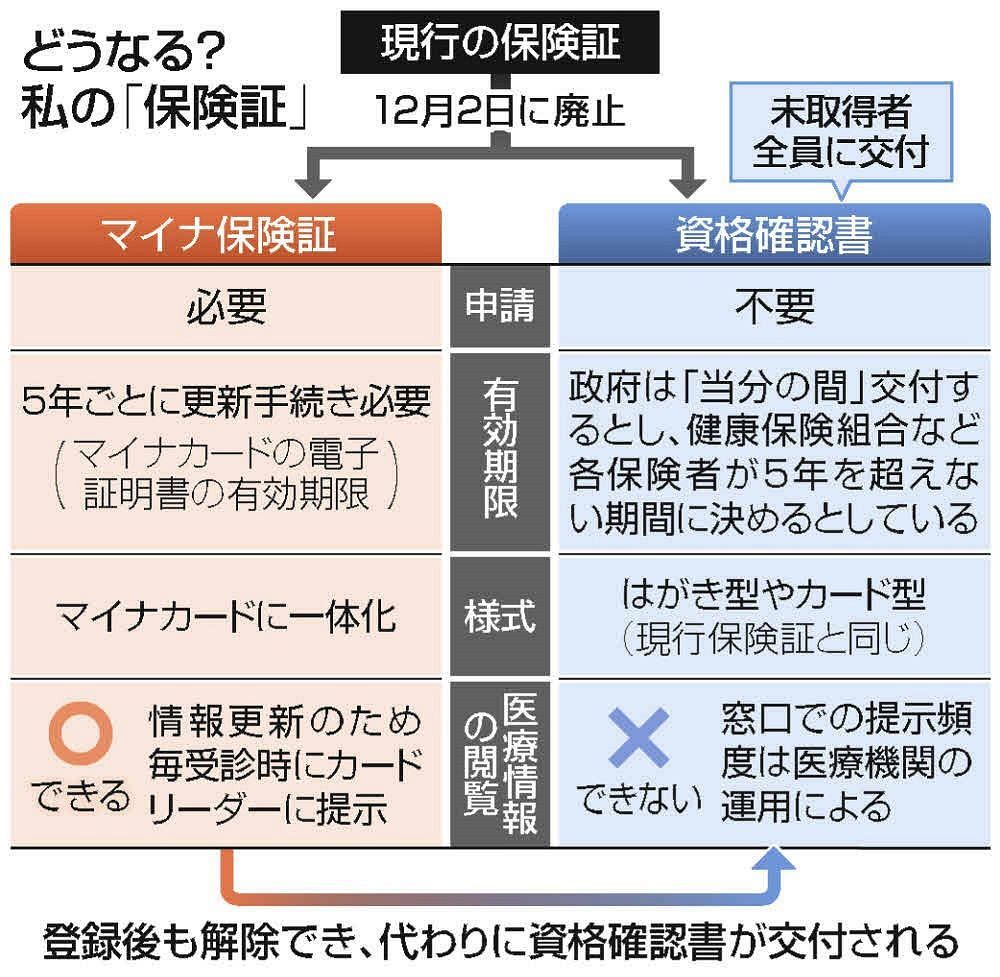

| 〇 マイナ保険証(健康保険証利用登録) |

|---|

| ■健康保険証としてずっと使える 従来の保険証は 24年12月02日以降は 発行されない ■登録は 医療機関や薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーのほか マイナカード所有者の個人向けサイト「マイナポータル」やセブン銀行のATMで簡単にできる ■2024年12月01日の時点で 手元にある有効な保険証は 12月02日以降 最長1年間(2025年12月01日まで)使用可能 *有効期間が 2025(令和7)年12月01日以前に切れる場合は その有効期限までは有効 なお 転職・転居等で加入している保険者が変わった場合は 使えなくなる ■2024年12月02日以降 マイナンバーカードを持っていない人については 必要な保険診療棟を受けられるように「資格確認書」(期限は5年以内)が交付される(申請は必要ない) *マイナ保険証を紛失等した場合は 保険者に申請すれば「資格確認書」が交付される |

| マイナ保険証 | 資格確認書 | |

|---|---|---|

| 概要 | マイナカードに健康保険証機能を登録したカード | マイナカード未取得の人などに交付される |

| 取得方法 | マイナカード取得後 利用登録が必要 | 当分の間 マイナ保険証を持っていない人などには自動的に交付(申請不要) |

| 有効期限 | 電子証明書の有効期限は5年 | 保険者が有効期限を5年以内で設定 |

| 使用方法 | 設置されているカードリーダーで読み取り | 従来の健康保険証と同様に提示 |

| 医療費控除 | マイナポータルからe-taxに連携して手続き可能 | 従来通り領収書の管理や手続きが必要 |

| 従来の健康保険証 | 有効期限 |

|---|---|

| 後期高齢者医療制度の保険証 | 25年7月末 |

| 国民健康保険の保険証 | 25年7月末から順次(自治体によって異なる~26年3月まで) |

| 健康保険組合の保険証 | 最長25年12月1日 |

| ・マイナ保険証のメリット |

|---|

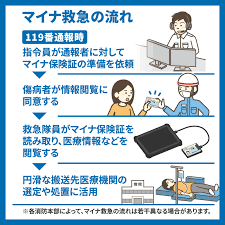

| 〇 窓口手続きの迅速化 マイナ受付 → ① カードは預からない ② マイナンバーも見ない 〇 転職や引っ越しなどの際 新たな保険証の発行を待たずに受診できる 〇 過去の特定診断や処方箋を簡単に受診先に提供できる 〇 保険証の無効などをすぐ把握でき 医療機関は診療報酬の余計な回収業務を減らせる 〇 高額医療費の限度額を超える支払いが「限度額適用認定証」不要に 〇 マイナポータルと e-Tax の連携で確定申告の医療費控除が簡単に 〇 「マイナ救急」が活用できる「マイナ救急で救急搬送がスムーズに!」 |

| ・マイナ保険証のデメリット |

| ● システム障害や停電 機器不良 ネットワーク障害 ICチップの破損などで資格確認ができない場合がある その際は マイナポータルの画面 または「資格情報のお知らせ」(単体では保険証の代わりにはならない)という書類を提示する必要がある ● 「短期被保険者証」(短期の保険料滞納者に対し 市町村が発行する有効期限付きの被保険者証)の仕組みが廃止される ● 長期にわたる保険料滞納者については 「被保険者資格証明書」の交付から 特別療養費の支給に変わる(いったん窓口で全額を支払い 後日申請をして払い戻しを受ける) |

| ■ 「マイナ救急」 |

|---|

| →「あなたの命を守る「マイナ救急」」(総務省消防庁) →「マイナ救急で救急搬送がスムーズに!」(政府広報オンライン) |

| 息苦しさで説明が不明確 | ・詳しい症状や具体的な病歴が聞けなかったが 薬剤情報から慢性腎不全だと判明 かかりつけの病院に搬送 |

|---|---|

| 外出先で意識障害 | ・会話ができない状況だったが 既往歴で糖尿病だと判明 ブドウ糖を投与したところ搬送中に意識レベルが回復 |

| 足元がふらつき会話困難 | ・薬剤情報から消化管出血による貧血を疑い 内視鏡や輸血の対応が可能な医療機関を選んで搬送 搬送先の医師は「緊急手術などの事前準備ができた」 |

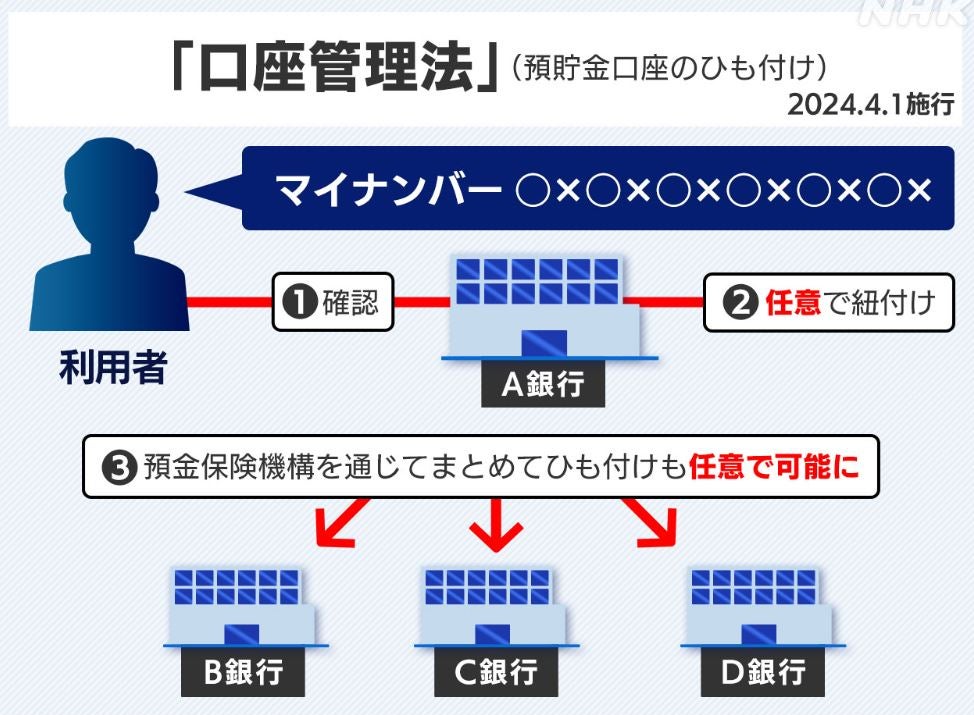

| 〇 「預貯金口座管理法」(1口座のみ) |

|---|

| □ 仕組み |

|---|

| ・利用者は 一つの金融機関で口座とマイナンバーのひも付けを申請(申請できるのは 原則名義人 氏名や住所 生年月日等 本人を特定できる情報も提出) ・金融機関は 普通預金や定期預金など全ての口座をひも付けて管理 ・利用者が希望すれば 他の全ての金融機関でひも付けが可能 金融機関はその情報を預金保険機構に通知し 預金保険機構は 原則全ての金融機関に口座の有無を照会し 口座がある金融機関に利用者のマイナンバーを提供する ・将来は1つの金融機関で手続きを済ませれば(1口座にひも付ければ)、他の全ての金融機関の口座をひもづける仕組みとなる予定 口座情報を政府に把握されることへの抵抗感は強く、思惑通りに進むかは不透明 |

| □ メリット |

| ・災害発生時に(通帳やキャッシュカードを紛失しても)マイナンバーで本人確認・引き出しが可能 ・相続の際 相続人は一つの金融機関に照会すると(預金保険機構経由で)すべての口座情報を把握し 相続人に提供 ・税金 社会保障 災害などの手続きを行政機関が処理する際に「マイナンバーが全ての預貯金口座と紐付いていた方が効率的で 給付と負担の公平も測ることができる」 |

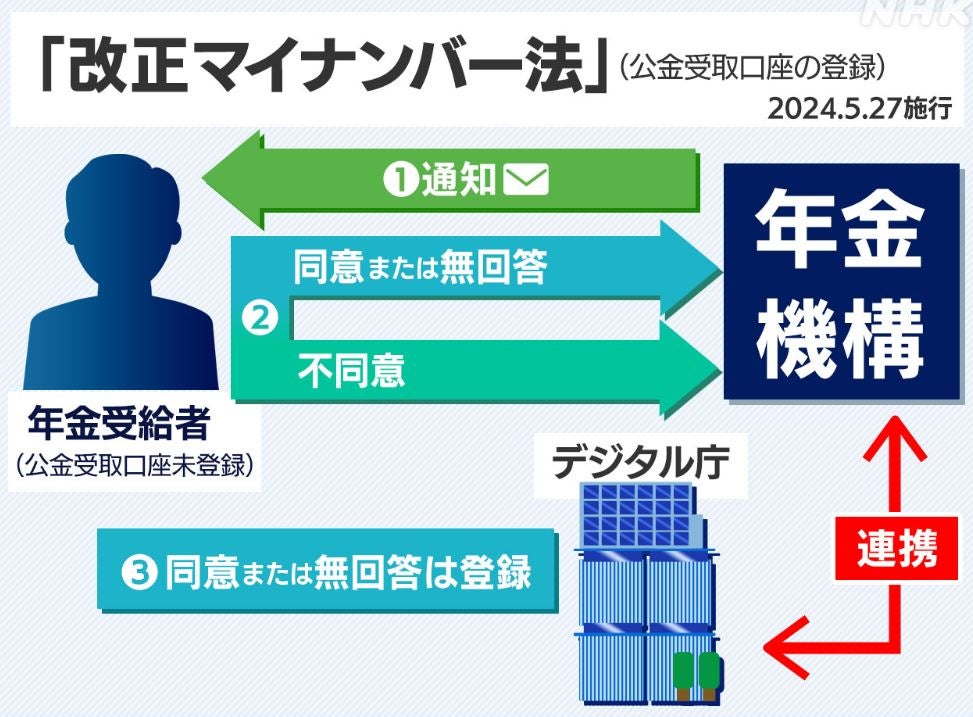

| 〇 「改正公金受取口座登録法」 |

| □ 仕組み |

|---|

| ・公的給付の振り込みを希望する口座をマイナンバーとともにデジタル庁に届け出る(任意) ・公的年金受給者の年金受取口座について本人が拒否しない限り 自動的にマイナンバーとひも付けて登録(本人が拒否しない場合に登録されるのは 年金受取口座だけ 国が他の預金口座を調べてマイナンバーをひも付けることはない) ・登録方法は ①「マイナポータル」で申請 ②口座がある金融機関経由で申請 ③すでに公金を受け取っている口座を行政機関などを経由して申請 |

| □ メリット |

| ・給付金などの申請時に口座情報の届け出などが不要に「公的給付を迅速に受け取れる」 |

| 〇 「年金手帳」が廃止される 2022年4月 |

|---|

・既に発行済みの手帳については「基本的には何も変わらない」(日本年金機構)

・来年以降は手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が発行される

・マイナンバーと年金記録は すでに きっちりと 紐付けされている

→ マイナンバーカードがあれば、ポータルサイト「マイナポータル」を通じて日本年金機構が運営する「ねんきんネット」とつながって、パソコンやスマホでいつでもどこでも自分の年金記録を確認できる

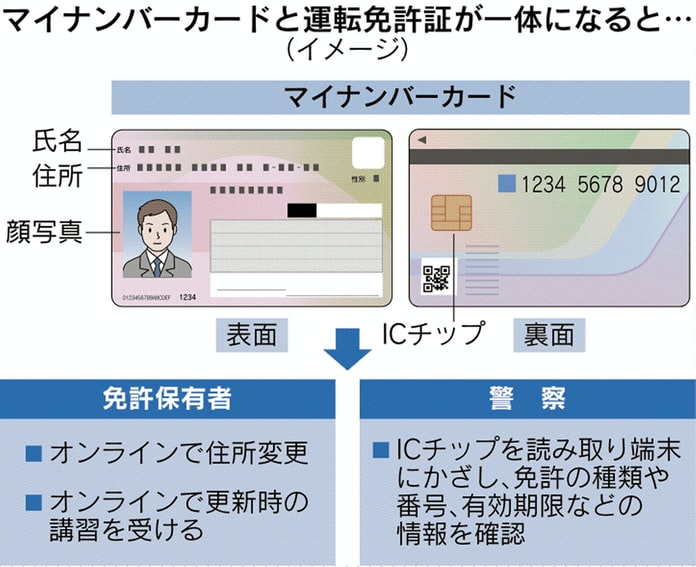

| 〇 マイナンバーカードと運転免許証が一体化 2024年末 |

|---|

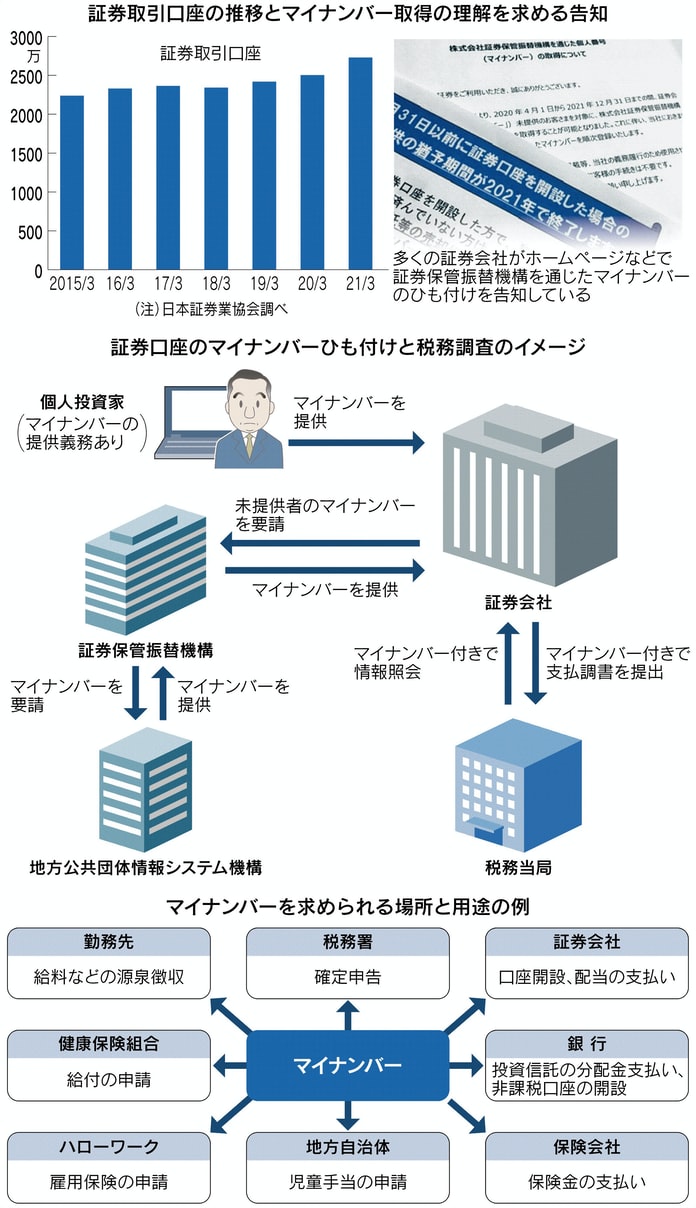

| 〇 個人の証券口座とマイナンバーの紐付け義務 既に制度改正で未提出でも口座紐付けがされている |

|---|

| ■「医療・介護保険の保険料の算定・徴収で株式の配当や売却益 公社債の利子といった金融所得を加える」ことを検討(政府) (NISAの収益は対象外とする方針) (既に証券口座は新規に開く際などにマイナンバーとのひも付けが義務化されている 金融所得を把握することは技術的には可能となっている) |

|---|

| ● 職場などの健康保険に加入していない自営業者や年金生活者などが対象の国民健康保 75才以上が入る後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料は 株式の配当や売却益などを確定申告した場合の所得も算定・徴収対象になる ・確定申告するのは 株式売却損などと損益通算するためだが「節税できても社会保険料の負担が上回ることがある」 ・あえて確定申告しない人も少なくないが「申告の有無で保険料負担に不公平が生じる」との指摘が根強い |

| 〇 不動産とマイナンバー |

|---|

・不動産は 市区町村ごとに個人別の名寄せ管理がされており いずれ マイナンバーによる紐付けがされる可能性もある

〇 また、外資系金融機関を通じた国外財産の保有についても「金融機関は顧客にマイナンバーの提出を求めるのが一般的になっている」という

| 提供先 | 用途の例 |

|---|---|

| 勤務先 | 給料などの源泉徴収 年末調整で生命保険料控除に必要な情報を会社に提出 |

| 地方自治体 | 児童手当の申請 保育園・幼稚園の利用申請 罹災証明書の発行などの電子申請 転出届などのオンライン申請 コンビニで住民票や印鑑証明などの取得 |

| 税務署 | 確定申告(医療費控除の手続きに活用)自宅のパソコンやスマートフォンによる確定申告(電子申告) |

| 銀行 | 投資信託の分配金支払い 非課税口座の開設 |

| 保険会社 | 保険金の支払い |

| 証券会社 | 株式の配当などの支払い 口座開設 |

| 日本年金機構 | 年金の請求 |

| ハローワーク | 雇用保険の申請 |

| 健康保険組合 | 給付申請 |

| 行政事務での利用 | 理容師 美容師 建築士といった国家資格の登録 自動車の登録 在留資格の取得といった事務手続きで必要とされる添付書類が不要になる |

さらに マイナンバーカードの取得要件が一部緩和されたり 漢字のみで登録されていたマイナンバーカードにフリガナが入ったりするようになる

| ■「マイナンバー」の本来の目的は 様々な行政手続きをスムーズにすること その入口となるのが「マイナポータル」(政府が運営するオンラインサービス) |

・スマホやパソコンで

| 「マイナポータル」を使う準備 |

|---|

| ① アプリのダウンロードやプラウザーの拡張 |

| ② スマホ端末やパソコンのカードリーダーを使ってマイナンバーカードを認証 |

| ③ 利用者登録 |

| ④ ログインして利用開始 |

〇 自分が利用できる行政サービスを 検索したり オンラインで申請できる

〇 地方自治体や国の行政機関が保有する 自分に関する情報について確認できる

〇 マイナンバーとひも付く個人情報が行政機関の間でやり取りされた場合の履歴が確認できる(情報の不適切な利用を防止できる)

| 項目 | 確認できる情報の例 |

|---|---|

| 税・所得・口座 | ・住民税額や所得額 所得控除額 ・抗菌受け取り口座の金融機関 口座番号 |

| 健康・医療 | ・健康保険の資格・給付情報 ・病院 診療所 薬局で支払った医療費 |

| 子ども・子育て | ・児童手当 児童扶養手当などの給付金の情報 ・高校などの就学支援金 |

| 福祉・介護 | ・介護保険の資格・給付情報 |

| 雇用保険・労災 | ・雇用保険 労災保険 教育訓練給付金の支給情報 |

| 年金関係 | ・国民年金 厚生年金の加入情報 |

● 政府の「マイナンバー総合フリーダイヤル」0120-95-0178

022. go home

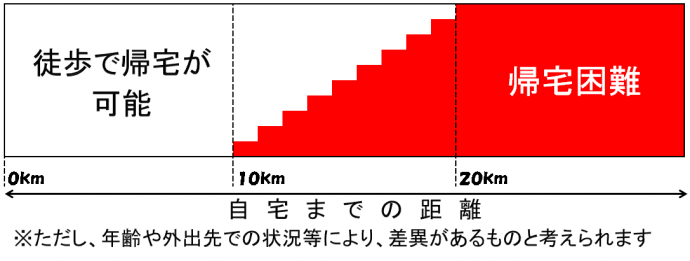

・上図 出典:読売新聞 防災日本

「go home」といっても「帰れ」ではなく あの「帰宅困難者」「帰宅難民」の「帰宅」です「return home」の方がいいかもしれない

「東日本大震災」の当日 茨城県にたまたまいて 何とか目的地の新宿にたどり着くことができた 当時「被災者」の話を聞いた

次から次へと続く多くの徒歩帰宅者に逆行する形で歩いた 公共交通機関は全てSTOP 空きTAXIもなかなか見つからない 道路はデコボコ「液状化現象」でマンホールが盛り上がる 信号は点いていない コンビニの店内は人であふれかえるも商品棚は空ッポ 停電なのか真っ暗な界隈もある 携帯は繋がらない 電話ボックスは長蛇の列 そんな中

人々は黙々と歩いている

「どうなってしまうんだろう」と強い不安を感じたという 人員を整理する警察官もいない 現金がなければたどり着けなかったろうと

10年前の事だが その時の情景が思い起こされるのか つらそうな表情も浮かべながらも何とか話してくれる

震災当日は 日帰り温泉におり 汗だくでサウナから出たそのタイミングでグラッと来た 一瞬「大丈夫か?倒れるか?」と思う(地震でした)

そのうち相当な地震だということになり ロビーのTVは人だかり 余震もたびたびあった 続々と続報が入り どうやら「大地震」だと 「津波」の映像や「帰宅困難者」の映像は

家で見た 大惨事であった

・上図 出典:NHK NEWS WEB

・上図 出典:朝日新聞デジタル

若いころの話 成田に到着 両替出来ずに残しておいた数枚の500円硬貨で JR新宿までのキップを買う(快速がちょうどあり ラッキー)何度か乗り換えをし新宿にたどり着くも そのあとの小田急線の最短区間キップに金が足りない 新宿南口から代々木上原のアパートまで歩く

そんな話をしていたら 成田から歩いて帰宅したというやつがいた「俺なんか 歩いて家に帰ったよ 途中で野宿しようかと思った」と 笑えた そいつの自宅は確か葛飾か江戸川 そうだろうなと思う

当時 1ヶ月 2ヶ月と旅行をしていると どういうわけか最期の2日間ぐらいは金がない 宿代だけは前払いで 足りなければ空港のロビー泊 飯もまともに食えていない それでも楽しい そういうわけで機内食はごちそう 酒も飲める

ビールも飲める 爆睡できる スチュワーデスは優しい そんな感じの帰国が何度かあった

身に降りかかるような自然災害ではない理由で 公共交通機関のSTOPや停電などに遭遇した時 むやみに動き回る事はせず「その場にとどまる」事は大切なこと(もちろん優先すべき予定があり先を急ぐ場合はまた別である)そして「避難場所を確保する」こと

落ち着いて正確な情報の収集に努め 出来れば 周りの人と共有したい 状況が落ち着いてから「帰宅」する できれば そうでありたい

(My sweet home 狭いながらも楽しい我が家)

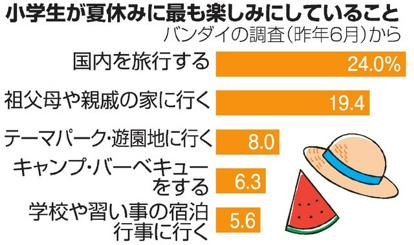

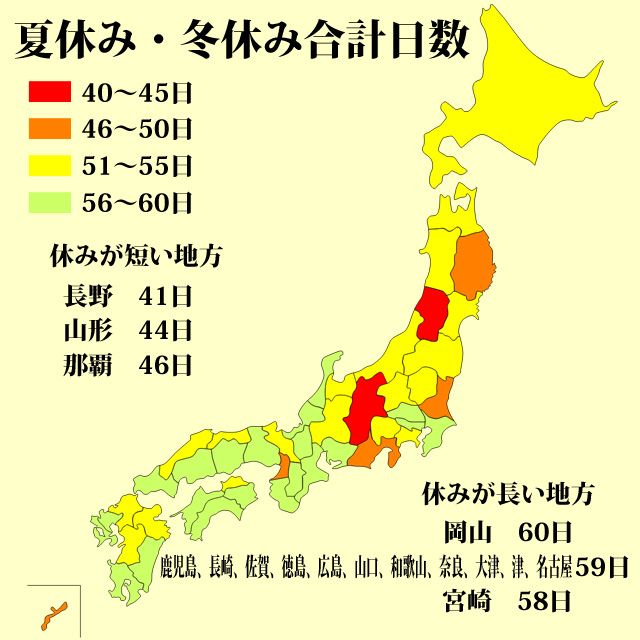

023. Summertime

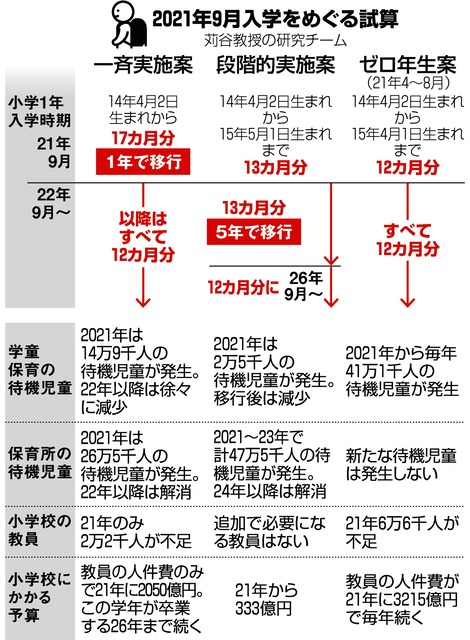

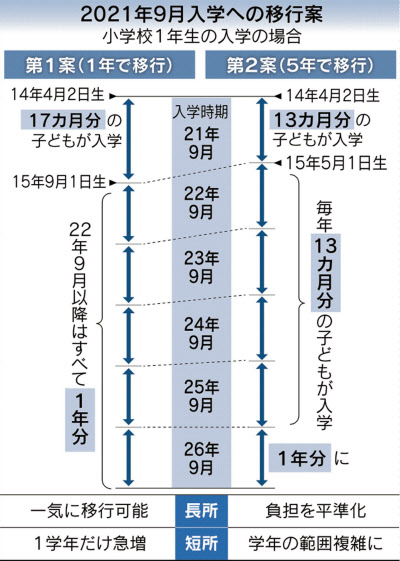

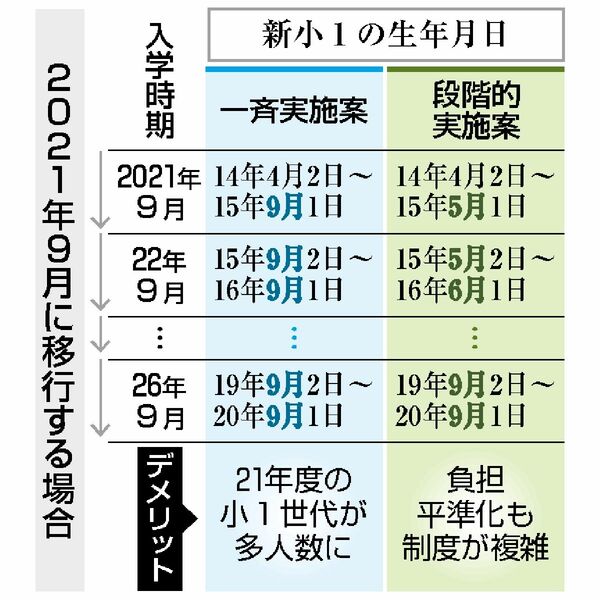

| 一時期 コロナ禍のなか「休校で遅れた授業をゆっくりと 取り戻すこと・ 学校行事をやり直す時間ができる」と 議論が活発になった「9月入学・9月新学期」案 政府等が検討した「案」その メリット・デメリットを整理してみました |

|---|

*下記表は 2021年9月に移行する場合を示したもの 想定年度がずれた分は その分(年数)ずらしてお考え下さい

・上図出典:佐賀新聞

| 「9月入学」のメリット |

|---|

| 〇 受験時期が夏になり インフルエンザの流行や大雪の恐れがある冬の入試を避けられる 〇 欧米・中国等と足並みが揃い 留学や大学の国際化を促進でき 相互往来がスムースになる 〇 学年の途中に夏休みが入らず 学習が長期間中断しない 〇 年間で最も長い夏休みを学年の変わり目に置くことで 学校運営がしやすくなる 〇 学生は夏休みに充分時間をかけて 様々な経験を積むこともできる 〇 教員は夏休みに充分時間をかけて 新年度の準備ができる 〇 留学経験者らと就職時期を合わせられる 従来の新卒一括採用が一気に変動する可能性も 〇 コロナ後の新時代 社会変革のシンボルになる |

| 「9月入学」のデメリット |

|---|

| ● 企業や自治体の会計年度と学事年度がずれる ● 入学が遅れる幼稚園・保育園の年長児童(預かり期間が延長される)の受け皿が必要に ● 現在の学年が分断される可能性「子どもたちにとって受け入れられない」(幼稚園で一緒でも誕生日が9月1日以前・以後で別学年になる) ● 就職が遅れ 収入がない中 5ヶ月分の生活費がかかり学生が困窮する(または 卒業までの月日が増えることとなり 授業料負担が重くなる)浪人生は入試時期が変更されると 浪人期間が5ヶ月伸びる ● 私立高の収入減(授業料収入が5ヶ月入らず)による経営悪化・経営危機が懸念される ● 移行に多額の費用がかかり(5兆円規模の予算措置が必要とされる)また 多くの法改正が必要(5年かけ移行する場合は 毎年のシステム改修が必要) ● 4~8月に企業や官公庁は労働力を十分に確保できなくなる恐れがある(9月入学・新学期では 3月に卒業生を送り出せなくなる また 現状よりも5ヶ月間 学習を始める時期が遅くなり 国際競争力を下げる可能性も) ● 学校の年間計画(学校行事や入試等)の変更が求められ 教員への負担が重くなる(60歳の年度末退職のため 学年の途中で定年退職する教員が出ることも) ● 3月卒業に合わせた公的資格試験とずれる(多くが 卒業時期 翌春から逆算したものになっており 日程変更は必至) ● 学生の生活環境が急に変わり 体や心に大きな負担を与える(保護者にとっても多くの戸惑いを生む)保護者の勤務先の転勤は4月が多いことから 9月入学・新学期となった場合 卒業を間近に控えた時期に転勤を言い渡される家庭も多く出る可能性がある ● 夏に入試を行うこととなると 現状では5月から8月にかけて集中している大会(高校総体・夏の甲子園など)に 最終学年が参加することは難しい(プロ野球でドラフト指名された選手がシーズン前に入団できない) ● 卒業・入学・別れと出会いは春という季節感や文化が損なわれる(卒業式の定番となった袴は夏は暑く レンタル業者が悲鳴をあげる)また 卒業式・入学式の際、熱中症の危険が高まる |

(大げさに言えば「9月入学・9月新学期」は 一種の「社会変革」ともなりえる しかし 様々な方面に大きな影響を与えることは事実

考察して改めて分かることは「変革」には「熟慮」が必要だということ そして 多くの賛同者がいなければ その実現は極めて難しい

個人的には メリットの2つ「受験時期が夏になり インフルエンザの流行や大雪の恐れがある冬の入試を避けられる」「学生は夏休みに充分時間をかけて

様々な経験を積むこともできる」これが全て 受験もしましたが「何でこんな時期なんだ!?」とも思っていた

「長い夏休み(充分に長い自由な時間)」は特に学生・若者には必要です もちろん リカレント教育(社会人の学び直し)を目指す 誰にとっても必要です 長い旅に出るもよし 企業内研修・体験をするも良し 季節労働者となって農業体験をするもよし 受験勉強に没頭するもよし 苦手科目をじっくりと克服するも良し 部活に全てをささげるもよし 図書館に通い詰めるもよし ボランティア活動にのめり込むもよし 家事を一手に引き受けてみるもよし 映画を見まくったり

本を読みまくったりするもよし お試し合宿をしてみるのも良し 社会の底辺や格差に積極的に接することもよし 体を鍛えなおすのもよし 山寺で修行するのも良し 資格試験勉強に没頭するもよし リゾートとかでバイトに精を出すもよし その時期に自活してみるも良し 自由研究に没頭するもよし 英語漬けの1ヶ月を過ごすもよし)

024. ホテル代高騰

| ・日本のホテル代は高騰しています。 インバウンド需要の爆発的急増、国内旅行需要の回復、円安(円安で 訪日客にとって日本のホテル価格が実質的に安く感じられ 値上げを後押し)、エネルギー・人件費の高騰などを背景に、コロナ禍前(2019年)と比べると1.5倍から2倍近くに値上がりしているケースも珍しくありません。 |

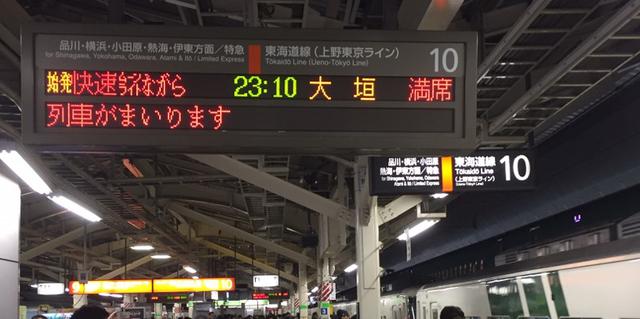

| ■ 夜行(寝台)列車 現在 運航している夜行列車は すべて高級路線 |

|---|

| 東京駅 23:10 出発 岐阜の大垣駅 5:45 到着 夜行快速「ムーンライトながら」(2021年3月 運行終了) 「青春18きっぷ」で人気の 寝ている間に 遠くまで連れて行ってくれる 貴重な 夜行快速列車「ムーンライト」は これですべて廃止に |

|---|

| ・現在(2026年)、毎日運行されている夜行寝台列車は「サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号」のみ ・臨時寝台列車に「TRAIN SUITE 四季島」「カシオペア紀行」「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」「WEST EXPRESS 銀河」「ななつ星in九州」がある |

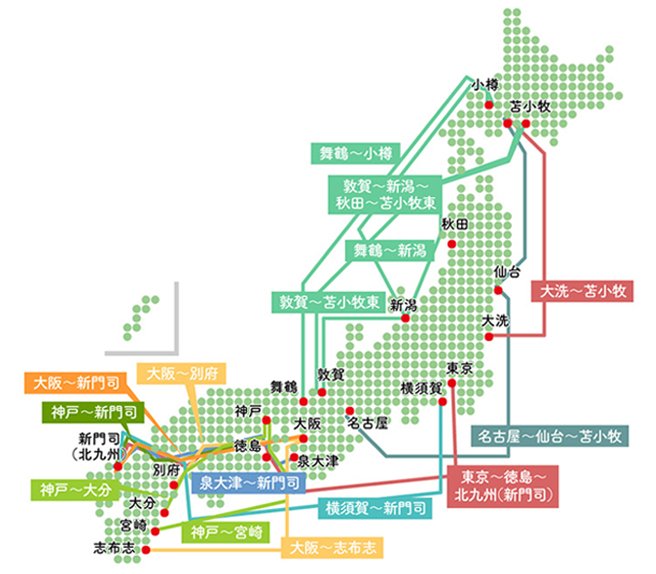

| ■ フェリー 以下の航路以外にも 離島フェリーが様々 |

|---|

|

|

| ・(2025年7月20日)新造クルーズ船「飛鳥Ⅲ」(定員:740人)(日本郵船)就航「飛鳥Ⅱ」(定員:872人)と共に2隻体制に 2024年12月1日に就航した「MITSUI OCEAN FUJI」(定員:458人)(商船三井)は 竣工:2009年6月(2023年2月には商船三井が購入)にっぽん丸(定員:449人)と共に2隻体制に 2028年には オリエンタルランドが 日本で「ディズニー・クルーズ」(定員:約4000人)参入予定(現在は カリブ海等で就航中)(日本郵船が運行管理を担当予定) |

|---|

・日本と海外のクルーズの旅の比較(例)

| 郵船クルーズ | ロイヤル・カリビアン | |

|---|---|---|

| 秋の日本一周クルーズ(12泊13日 2025年9月23日出発 横浜発着) | ツアー名 | 韓国・台湾・ベトナムクルーズ(13泊14日 24年10月15日出発 シンガポール発/横浜着) |

| 飛鳥Ⅱ(5万444トン 定員:872人) | 使用する船 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(16万9379トン 定員:4905人) |

| 73万5250円 | 料金(最も安いクラス) | 1256ドル(約18万8000円)(別に政府関連税・港湾使用料147ドル) |

| ラグジュアリー(きめ細かいおもてなし)で 約6万1300円 | 1泊当たり料金 | カジュアル(豊富なアクティビティー)で約1万5000円 |

*上記出典:BSテレ東

| ・「クルーズにおけるカボタージュ規制」 人・物を国内輸送できるのは自国籍の船に限られるという規制(外国船籍の船が日本国内の港を周遊する際に、必ず外国の港に最低1回は寄港しなければならないという規制) これにより 「外国船社の安いクルーズ客船の参入が阻止され、日本船社の高い旅行代金の少数のクルーズ客船の体制の維持につながっている」 |

|---|

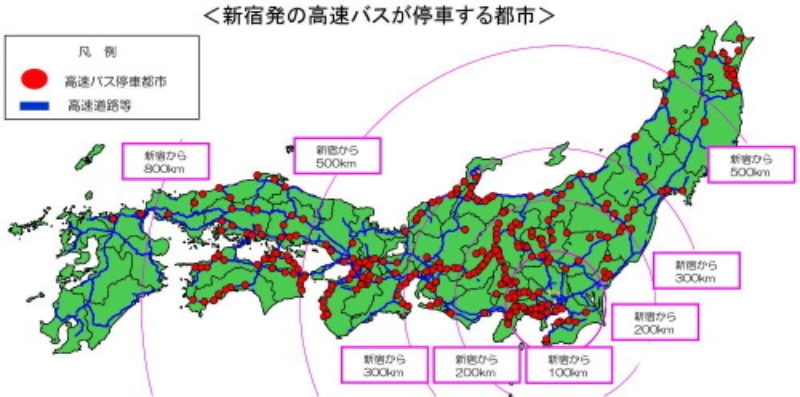

| ■ 夜行バス 路線は全国に広がっています(下図 例:バスタ新宿発着) |

|---|

| ■ 車中泊 様々なスポットがあります |

|---|

・主な車中泊スポットの種類

|

|

| RVパーク(日本RV協会公認) | ・有料 快適 安全な車中泊専用スペース ・トイレ、シャワー、電源(100V)が利用可能 椅子やテーブルも出せる場所が多い ・全国各地の日帰り温泉、旅館、道の駅、キャンプ場、遊園地等々の様々な施設でRVパークの設置が進んでいる |

|---|---|

| 道の駅 | ・24時間利用できる ・トイレや洗面所、地域特産品が買える売店、レストラン、温泉併設施設も ・仮眠 休憩目的が基本 宿泊目的の車中泊は基本 禁止されている(OKな施設もある 施設管理者に要確認)RVパークが併設されている施設が安心 |

| オートキャンプ場 | ・有料 焚き火や車外での調理も可能な本格的なキャンプができる ・トイレ、シャワー、炊事場完備が多い ・週末や連休は混雑し予約が必要な場合がある |

| SA・PA | ・高速道路にあり 24時間利用可能で人の出入りも多く防犯面で安心 道の駅同様 設備等が充実している場所が多い ・仮眠や休憩目的が基本「車中泊禁止」の表示がないか確認 ・キャンプ目的の利用は不可 |

| 商業施設の駐車場等 | ・施設管理者の許可があれば可能 許可がない場合は違法 ・その他(フリーサイト・スペースシェアリングなど) ・地方の無料施設や、駐車場などをシェアするサービス(Carstayなど)ローソンの一部も ・24時間利用可能なコインパーキングもあるが 車中泊を禁止している施設もあるため要確認 |

| スポットを探す 各サイト |

→「日本RV協会公認車中泊施設「RVパーク」」(くるま旅) →「公式 車中泊スポット - RVパーク」(SUZUKI) →「全国の車中泊スポット・体験」(Carstay) 等 ・その他 車中泊スポットを紹介するサイト 各施設のメリット・デメリット紹介サイト 各施設の利用上の注意点や体験記を掲載するサイトや専門の雑誌等がたくさんあります 探してみてください |

|

|

| ■ マナーを守って(トラブルは避けて)車中泊スポットを楽しく利用しましょう!(施設管理者への確認は必須です。) |

|---|

025.

026.

027.

028.

029.

030.